|

Garrett Morgan, un grand

inventeur

Jean Paul MBELEK

Article publié dans

ANKH n°8/9

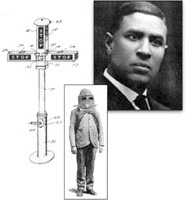

Présent dans toutes les grandes villes du monde pour régler la

circulation routière voire ferroviaire, le feu rouge est un de ces

grands symboles de modernité du vingtième siècle. Précisement, ce que

nous appelons communément "feu rouge", c'est-à-dire une signalisation

routière automatique à trois positions (trois couleurs), a été mis au

point en 1923 (brevet US n° 1,475,024). Son inventeur, Garrett

Augustus Morgan, est un autodidacte Africain-Américain né en 1875 à

Paris dans le Tennessee aux Etats-Unis d'Amérique. Le feu rouge a

souvent été signalé parmi les grandes inventions du vingtième siècle.

Garrett Morgan vécut de ses inventions, en particulier il céda pour

$ 40 000 de l'époque à la General Electric Company les droits de

son brevet sur le feu rouge.

Garrett Morgan

est un inventeur-né, un des plus grands inventeurs du début du vingtième

siècle. L'humanité entière lui doit beaucoup. Dès 1912, mettant sa

grande compétence en chimie au service de ses préoccupations

humanitaires, il invente le masque à gaz dont le brevet US est déposé en

1914 (premier grand prix de la seconde exposition internationale

d'hygiène et de séreté qui a eu lieu en 1914 aux U.S.A.) et a contribué

à sauver tant de vies pendant la Première Guerre mondiale où le gaz a

été utilisé pour la première fois comme une arme de destruction massive.

Par la même occasion, il crée sa propre société pour l'exploitation

commerciale de ses brevets d'invention.

L'efficacité du

masque à gaz fut constaté en 1916 lors d'une explosion dans un tunnel de

la station hydraulique de Cleveland. Grce au masque à gaz, Garrett

Morgan put sauver une vingtaine de travailleurs piégés à 75 mètres

de profondeur sous le lac Erié, ce qui lui valut la médaille d'or pour

héroïsme par la ville de Cleveland dans l'Ohio (ville où il s'est

installé en 1895 et a effectué sa première invention en 1901).

L'utilisation des sciences et de la technologie pour la protection des

corps et des biens : tel semble avoir été le credo de Garrett

Morgan, comme cela apparaît constamment dans ses inventions. Par sa

conception technique d'emblée complète, le feu rouge de Garrett

Morgan fait apparaître un triple souci humanitaire, économique et

d'anticipation. En effet, le système est tout à la fois mécanique

(utilisation de jour), électrique (utilisation de nuit) et sonore (pour

les non-voyants) ; il est visible à distance et de tout point de

l'intersection qu'il régule. Le feu rouge est devenu aujourd'hui l'un

des éléments majeurs contribuant à la régulation des circulations

automobile, ferroviaire et fluviale.

Garrett Morgan n'a

pas été le seul inventeur Africain-Américain de son époque. Des

inventeurs Africains-Américains dont l'histoire officielle a retenu les

noms, il y en a eu beaucoup et de très grands mme en pleine période

d'esclavage*, comme par exemple Elijah McCoy,

Grandville T. Woods,

Garrett Morgan n'a

pas été le seul inventeur Africain-Américain de son époque. Des

inventeurs Africains-Américains dont l'histoire officielle a retenu les

noms, il y en a eu beaucoup et de très grands mme en pleine période

d'esclavage*, comme par exemple Elijah McCoy,

Grandville T. Woods,

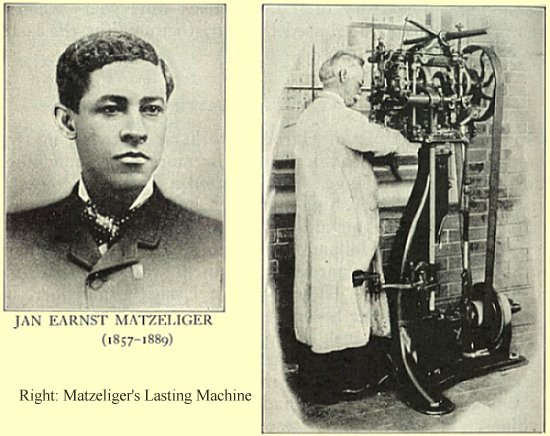

Jan E.

Matzeliger qui est l'inventeur de la première machine pour la

fabrication en série des chaussures,

Norbert Rillieux, né à la Nouvelle-Orléans en 1806, dont l'invention

a révolutionné l'industrie de la fabrication industrielle du sucre, a

été directeur de l'Ecole Centrale, a enseigné à Paris en France et

publié plusieurs articles sur les machines à vapeur, Lewis H. Latimer,

inventeur qui a su apporter les améliorations qu'il fallait à la lampe à

incandescence, inventée en 1879 par Edison, pour permettre sa

fabrication industrielle et la rendre utilisable à grande échelle dans

la vie domestique et urbaine. Compte tenu du peu de promotion fait

autour des inventeurs et savants noirs en général tant d'aujourd'hui que

d'hier, on pourrait s'étonner d'apprendre que telle ou telle invention

emblématique du monde moderne est redevable à un inventeur

africain-américain (on pourra se reporter utilement à l'ouvrage

collectif Blacks in Science ancient and modern, édité par Ivan

van Sertima). Cependant, c'est un fait historique certain que,

depuis les premiers déportés négro-africains aux Amériques dans les

conditions indignes de l'homme civilisé que l'on sait, les inventeurs

noirs ont contribué par leurs réalisations à l'élévation du niveau de

vie des citoyens américains tout autant que la traite négrière (ce crime

contre l'humanité perpétré en continu tous les jours pendant au moins

quatre siècles) a contribué en profondeur et durablement à l'éclatement,

la déstructuration et l'appauvrissement généralisés des sociétés

négro-africaines. C'est ainsi qu'après avoir participé pour une part non

négligeable à la révolution industrielle du XIXème siècle,

les inventeurs africains-américains ont contribué largement à

l'invention du XXème siècle.

* Malgré la barbarie esclavagiste de la

société américaine d'avant et après l'abolition officielle de la traite

négrière en 1864, l'invention et la volonté d'entreprendre étant

des facultés naturelles des tres humains, il y eut toujours des

Africains-Américains pour tenter l'aventure de l'invention et de

l'industrie malgré les difficultés et l'adversité qu'ils pouvaient

rencontrer à l'époque. Ceci est tant et si vrai qu'en 1858, un avocat

général des tats-Unis, un certain Jeremiah S. Black, fait passer

une loi contre le dépt de brevets par les esclaves vu qu'un brevet US

était un contrat entre le gouvernement des tats-Unis et l'inventeur et

qu'un esclave n'étant pas considéré comme un citoyen américain, ce

dernier ne pouvait ni signer un contrat avec le gouvernement US ni céder

son invention à son maître (cf. Robert C. Hayden, Black Americans in

the Field of Science and Invention, in Blacks in

Science ancient and modern, Van Sertima I.

(editor), Transaction Books, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.),

p. 216) ; cela donne à penser qu'un certain nombre d'inventions faites

par des Africains-Américains étaient souvent reconnues à leur ma"tres

esclavagistes : cela mériterait sans doute une étude historique

approfondie. En fait cela tombe sous le sens que tout Africain adulte

déporté aux Amériques emportait nécessairement avec lui non seulement sa

force de travail, sa culture (musique, religion, etc.) mais aussi la

somme de ses expériences et connaissances, ses compétences, en un mot

l'investissement africain de départ : à ce sujet le cas du père de

Benjamin Banneker est très instructif (cf. Expression Nouvelle).

Bibliographie

:

1 -

Robert C. Hayden, "Black Americans in the Field of Science and

Invention", in Blacks in Science ancient and modern, Van Sertima

I. (editor), Transaction Books, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.),

p. 222.

2 -

John H. Clarke, "Lewis Latimer Ð Bringer of the light", in

Blacks in Science ancient and modern, Van Sertima I. (editor),

Transaction Books, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.), pp. 229-237.

3 -

Le génie inventif (traduction française de Inventive Genius,

Time-Life Books B.V., 1991), par les rédacteurs des Editions Time-Life,

Editions Time-Life, Amsterdam, 1991, p. 40.

4 -

Science illustrée, n°9, septembre 1996 (8ème année),

p. 61 : encadré sur Grandville T. Woods.

5 -

Lewis Howard Latimer : A Black Inventor, publié par la fondation

Thomas Alvar Edison, Detroit, Michigan, 1973.

6 -

Yves Antoine, Les inventeurs et savants noirs, Paris,

Montréal, LÕHarmattan, 1998.

7 - John H. Clarke,

Bibliographical guide, in Blacks in Science ancient and modern,

Van Sertima I. (editor), Transaction Books, New Brunswick (U.S.A.) and

London (U.K.), pp. 295-297.

8 -

"How Black Inventors changed America", Kevin Cappell, Ebony,

February 1997, pp. 40-50; "Black Inventor Garrett Augustus Morgan, le

père du masque à gaz (1877-1963)" , in BlackMatch, Magazine

francophone de la Culture noire, BMI n°14, 2000, p. 32 et p. 33.

9 -

"Benjamin Banneker, un scientifique noir américain au 18ème

siècle", Expression Nouvelle, n°18, mars 1993, p. 2.

10 - Claude Lewis,

Benjamin Banneker : The Man Who Saved Washington, McGraw-Hill Co.,

New York, NY, 1970.

|