La

recherche

et l'histoire ancienne de l'Afrique

Quels

sont les résultats récents de la recherche - en paléontologie, biologie

moléculaire, physico-chimie, archéologie, histoire, linguistique,

égyptolologie, etc. - qui intéressent l'histoire ancienne de l'Afrique,

thématisée, à partir de 1954, par Cheikh Anta Diop dans Nations nègres et Culture

? C'est à cette question qu'il est

succinctement répondu ci-après.

1. La

paléontologie, l'archéologie, la génétique et l'origine de l'homme

1. La

paléontologie, l'archéologie, la génétique et l'origine de l'homme

Toumaï. Son

découvreur est Ahounta

Djimdoumalbaye,

juillet 2001

(A. Beauvilain, L'Aventure humaine,

Paris, La Table Ronde, 2003)

Dans l'état

actuel de nos connaissances, le continent de l'apparition de l'Homme est

l'Afrique, surnommée pour cette raison berceau de l'humanité. La

liste des hominidés découverts dans le sol africain s'allonge

régulièrement, de Toumaï et Orrorin vieux d'environ 7 et 6

millions d'années à Omo I, homo sapiens sapiens daté de

195 000 ans, en passant par les Australopithèques qui ont vécu il

y a environ 4 millions d'années, les Homo habilis, 2,5 millions

d'années, les Homo ergaster, 2,2 millions d'années, les Homo

erectus, 2 millions d'années. Cette énumération ne préjuge

pas du caractère linéaire ou buissonnant de l'évolution

humaine qui aboutit à l'homme moderne.

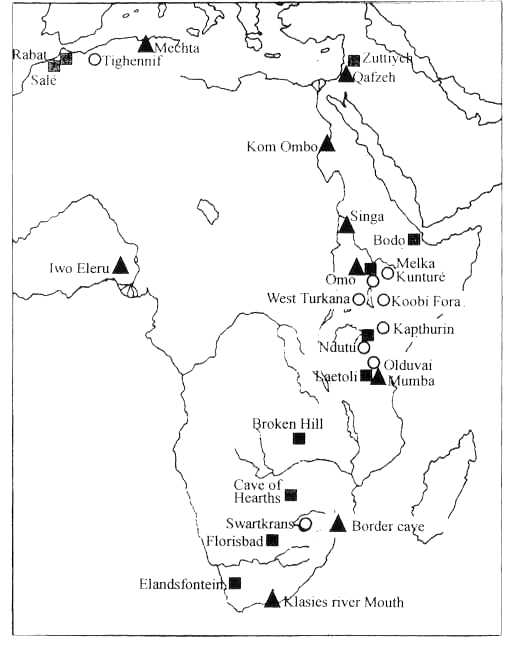

Sites des fossiles en Afrique

et au Proche- Orient

Pour ce qui concerne Homo sapiens sapiens

(ou homme moderne), rappelons-le, deux interprétations sont en

présence :

- La première

est celle de la monogenèse africaine de l'humanité qui fait naître

l'humanité actuelle en une région unique : l'Afrique. L'apparition des

races actuelles est un phénomène "récent" qui résulte de l'adaptation de

l'Homo sapiens sapiens africain aux nouvelles conditions

géo-climatiques et de vie rencontrées lors de son émigration sur les

autres continents. La thèse monogénétique, reformulée en 1976 par Williams Howells, est de nouveau reprise par le paléontologue

allemand Günter Bräuer en 1982. Cette thèse est

aujourd'hui connue sous le nom de "modèle Out of Africa"ou

encore "Arche de Noé" parce qu'elle considère que seuls les

Hommes modernes d'Afrique ont survécu remplaçant complètement les

descendants des Homo erectus, et les Néandertaliens

qui

s'étaient perpétués en Asie et en Europe.

- La seconde,

celle du polycentrisme ou encore théorie multirégionale,

(ou modèle du Candélabre) soutient que les différentes races

actuelles sont issues d'une évolution parallèle sur chaque continent de

l'homo erectus qui avait émigré hors d'Afrique. Elle est défendue

par des paléontologues comme Milford H. Wolpof et Wu Xhingzi.

Une troisième

théorie intermédiaire dite réticulaire imagine des échanges

constants de gènes entre les populations de l'Asie et de l'Afrique par

le biais de migrations fréquentes réciproques. Par ce phénomène

d'échange les deux continents auraient ainsi contribué à constituer le

patrimoine génétique des premiers hommes modernes. Les hommes

modernes auraient alors un double berceau l'Afrique et l'Asie.

Paléontologie

En 1988, les

paléontologues Günter Bräuer, Reiner Protsch, Christopher Stringer concluent à l'origine africaine monogénétique

de l'homme moderne.

En 1994, dans

la revue ANKH, Günter Bräuer, paléo-anthropologue de l'Université de Hambourg, en Allemagne, fait le point sur le modèle

"Out of Africa" c'est-à-dire sur la thèse de l'origine

monogénétique africaine de l'homo sapiens sapiens :

"... l'homme

anatomiquement moderne s'est développé il y a un peu plus de 100 000 ans

en Afrique subsaharienne, à partir d'une lignée évolutive facile à

suivre. Cet homme moderne s'est répandu dans le Nord et au

Proche-Orient".

Il apporte de

nouvelles données confortant ce modèle, en 1996 à Dakar (Sénégal), lors

du colloque international "L'oeuvre de Cheikh Anta Diop et la

Renaissance africaine au seuil du 3ème millénaire"

confortant le modèle "Out of Africa". Puis en juin 1998, dans le

cadre du colloque Humanity from African Naissance to Coming Millenia

- Colloquia in Human Biology and Palaeoanthropology, qui s'est tenu

à Sun City en Afrique du Sud il procède à une analyse critique du modèle

"Out of Africa" en essayant de cerner d'une part le processus de

"modernisation" de l'homme en Afrique à partir d'un homo sapiens

archaïque et d'autre part le processus de remplacement des

populations humaines archaïques par les hommes modernes dans les

différentes régions du monde, en Afrique, en Europe, en Asie orientale

et en Australie. Ce remplacement s'est-il produit selon un phénomène

biologique complexe impliquant des croisements entre populations

modernes nouvellement arrivées et populations archaïques locales ou bien

s'est-il déroulé "brutalement" sans mélange entre les deux types de

populations et aboutissant à l'extinction des populations archaïques ?

Si les plus récentes données archéologiques et analyses anthropologiques

paraissent confirmer l'antériorité de la présence des "near-modern

humans" en Afrique subsaharienne, des spécialistes s'interrogent

néanmoins sur le ou les scenarii qui ont mené jusqu'à l'humanité

contemporaine.

Tout

récemment l'annonce a été faite de la découverte de nouveaux fossiles d'homo

sapiens en Éthiopie, datant de d'environ 160 000 ans (homo idaltu).

Les études qui en ont été faites notamment par le paléontologue

éthiopien Berhane Asfaw et américain Tim D. White,

permettent d'affirmer encore :

"Their

anatomy and antiquity constitute strong evidence of modern-human

emergence in Africa" et que "... modern human morphology emerged

in Africa long before the Neanderthals vanished from Eurasia".

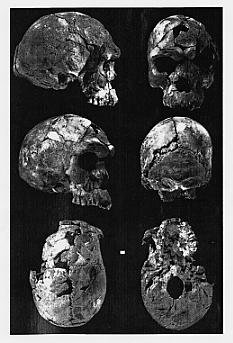

Le paléontologue éthiopien Berhane Asfaw -

Homo Idaltu : homo sapiens sapiens vieux de 160 000

ans trouvé en Ethiopie

Crâne fossile OMO1 : homo sapiens sapiens

découvert par le paléontologue Louis Leakey, en 1967, dans le sud de l'Ethiopie

(Kibish Formation). Initialement daté de 130 000 ans, il a été récemment

re-daté par une équipe de chercheurs australiens et américains. Cette

nouvelle datation fournit 195 000 ans ± 5000 ans, faisant de

ce fossile le plus ancien représentant de l'homme anatomiquement moderne

bien daté. Cf. Nature, vol. 433, 17 february 2005.

De plus, les récentes études démontrant la

discontinuité génétique entre les homo sapiens sapiens (hommes

modernes) et les homo neandertalensis (hommes de Neandertal)

renforcent encore la théorie de l'origine monogénétique africaine de

l'homme moderne tout en rendant toujours plus irrecevable au plan

scientifique l'hypothèse polycentrique.

Jean-Jacques

Hublin, qui dirige le laboratoire Dynamique de l'évolution

humaine du CNRS à Paris, écrit dans un article intitulé "Climat

de l'Europe et origine des Néandertaliens" :

"Les vestiges

exhumés depuis 150 ans en Europe indiquent que, il y a 40 000 ans

environ, l'Europe a été colonisée par des hommes semblables aux

Européens d'aujourd'hui, quoique plus robustes : leur haute taille et

leurs proportions corporelles semblables à celles des Africains actuels

témoignent de leur origine tropicale".

Pascal Picq,

du Collège de France, ajoute :

"Tous

parents, mais tous différents. Toutes les femmes et tous les hommes

d'aujourd'hui appartiennent à une seule espèce. Comment expliquer ces

différences à partir d'une origine commune ? Une certitude cependant,

les premières femmes et les premiers hommes modernes avaient la peau

noire".

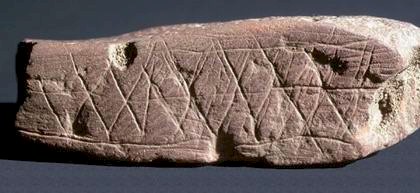

Archéologie

Les gravures

et les artefacts trouvés aux cours des années 1990 dans la Grotte de

Blombos à 200 kilomètres du Cap en Afrique du Sud, datés d'environ

77000 ans constituent une autre confirmation de l'antériorité de l'homme moderne en Afrique par rapport aux autres continents (homo

sapiens sapiens). Cet art, le plus ancien connu dans le monde, à ce

jour, précède de 30000 à 40000 ans le magnifique art pariétal du Sud de

l'Europe (La Grotte Chauvet en France, le site d'Altamira

en Espagne, ...).

Ocre gravé trouvé dans la grotte de

Blombos en Afrique du Sud daté de - 77000 ans. Cet objet, comportant

une série de lignes parallèles, est la première attestation connue de

l'existence de la "pensée symbolique" qui caractérise l'homme moderne (homo

sapiens sapiens). L'homme moderne apparaît pour la première fois,

en Afrique, il y a plus de 130000 ans. Vers - 40000 ans, il sort du

continent africain et peuplera l'Asie, l'Europe, l'Océanie, ....

D'autres nombreux objets ont été également découverts dans cette grotte

(cf. Henshilwood, C.S., Sealy, J.S., Yates, R., Cruz-Uribe, K.,

Goldberg, P., Grine, F.E., Klein, R.G., Poggenpoel, C.A., van Niekerk,

K. & Watts, I. 2001, "Blombos Cave, Southern Cape, South Africa :

Preliminary Report on the 1992-1999 Excavations of the Middle Stone Age

Levels", Journal of Archaeological Science, 28, 421-448 ; "Emergence

of modern human behavior : Middle Age Engravings from South Africa",

Michael Balter, "From a Modern Human's Brow or Doodling ?, Science,

vol. 295, 11 January 2002, pp. 247-248 ; Hervé Morin, "Quand Homo

sapiens jouait les artistes en Afrique du Sud", Le Monde,

mercredi 16 janvier 2002, p. 24).

Richard

Mankiewicz, dans son livre L'histoire des mathématiques,

mentionne que :

"Le plus

ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland en

Afrique australe. Il date d'environ 35000 ans av. J.-C. et consiste en

un péroné de babouin portant 29 encoches nettement visibles."

Génétique

Parallèlement

à la découverte, à l'étude et à la datation des fossiles, des industries

lithiques, des sites d'occupation du sol, des peintures rupestres, la

biologie moléculaire, avec les études du sang, des gènes chromosomiques,

de l'ADN mitochondrial, apporte aussi son éclairage propre sur l'origine

de l'homme (l'homme moderne plus particulièrement). Elle propose, en

effet, une chronologie des processus de différentiation des populations

actuelles d'Europe, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique à partir de

populations d'origine africaine, grâce à "l'horloge moléculaire".

L'idée de ce chronomètre moléculaire avait été émise en 1963 par E. Zuckerkandl et L. Pauling: son principe repose sur le fait

que les protéines qui composent les êtres vivants subissent des

modifications (mutations des gènes codant les protéines) au cours du

temps avec l'hypothèse que le taux de mutation est constant en fonction

du temps. Ce type d'études s'est développé d'abord dans les années 1970

avec M. Nei et A. Roychoudury, ensuite par Jim

Wainscoat, Allan C. Wilson et ses collaborateurs, Gérard

Lucotte et Jacques Ruffié. Depuis, ces études n'ont cessé de

se multiplier. Luigi Luca Cavalli-Sforza et son équipe

établissent des recoupements entre les données de la biologie

moléculaire, les données de la linguistique et celles de la

paléontologie.

En septembre

1998, la revue américaine Proceedings of the National Academy of

Sciences publie un article co-signé par des chercheurs généticiens

chinois (Pékin, Shanghaï) et américains (Houston au Texas) qui assigne

une origine africaine aux populations chinoises, renforçant encore le

modèle "Out of Africa". Ces résultats sont confirmés, en 2001,

dans un article de la revue Science et intitulé "African

Origin of Modern Humans in East Asia : A tale of 12,000 Y Chromosomes"

:

"This result

indicates that modern humans of African origin completely replaced

earlier populations in East Asia".

Les résultats

de la recherche génétique, de plus en plus nombreux, semblent converger

vers la même conclusion d'une origine commune africaine et "récente" de

l'humanité actuelle. En juin 1999, la revue Pour la Science a

produit un dossier très complet sur "Les origines de l'humanité"

abordant aussi bien les aspects paléontologiques que génétiques. Une

toute nouvelle et imposante synthèse intitulée Aux origines de

l'humanité a été élaborée sous la direction d'Yves Coppens et

Pascal Picq du Collège de France.

Les résultats

des investigations génétiques font écrire à Bryan Sykes,

chercheur et professeur de génétique à l'Université d'Oxford, dans son

livre Les sept filles d'Eve :

"Dans le

schéma multirégional, un Européen moderne et un Chinois moderne auraient

eu un dernier ancêtre commun voici au moins un million d'années. Suivant

le scénario Out of Africa, en revanche, ils étaient encore liés par un

passé beaucoup plus récent. Le mérite de l'arbre des gènes fondé sur

l'étude de la mitochondrie est d'avoir pour la première fois introduit

dans l'équation une échelle chronologique objective. Il a établi très

clairement que l'ancêtre mitochondriale commune de tous les

humains modernes vivait il y a quelque 150000 ans seulement. Cela

cadrait parfaitement avec les tenants de la théorie de l'école Out of

Africa, qui se sont réjouis de cette découverte."

Il ressort de ce qui précède que les

résultats les plus récents de la recherche obtenus conjointement dans

les domaines de la paléontologie, de l'archéologie et la génétique

présentent une forte cohérence d'ensemble et une convergence remarquable

confirmant la validité de la théorie de l'origine monogénétique et

africaine de l'homme moderne (homo sapiens sapiens). C'est

pourquoi, aujourd'hui, cette théorie recueille l'accord du plus grand

nombre des savants dans le monde. Dès 1962, à partir de l'analyse des

résultats de la paléo-anthropologie humaine et de l'archéologie déjà

acquis et disponibles à cette époque, Cheikh Anta Diop avait soutenu la

théorie de l'origine monogénétique et africaine de l'homme moderne,

notamment dans son étude intitulée "Histoire primitive de l'Humanité.

Évolution du monde noir".

2. Biologie

moléculaire et momies égyptiennes 2. Biologie

moléculaire et momies égyptiennes

Le philosophe

grec Xénophane, cité par Arnold Toynbee, notait :

"Les

Ethiopiens disent que leurs dieux ont le nez camus et la peau noire, et

les Thraces que les leurs ont les yeux bleus et les cheveux roux. A

supposer que les boeufs et les chevaux aient des mains et veuillent

dessiner de leurs mains et faire des oeuvres d'art comme les hommes, les

chevaux représenteraient leurs dieux sous la forme de chevaux, les boeufs

sous la forme de boeufs, et dessineraient leurs corps sur le modèle du

leur."

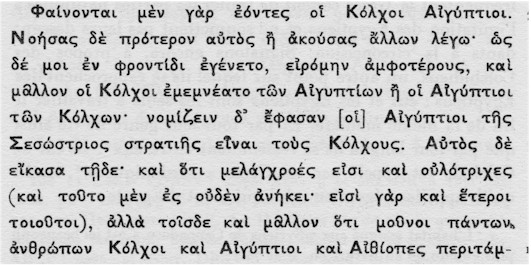

Le phénotype

nègre des anciens Egyptiens était un fait d'évidence dans l'Antiquité.

Le témoignage unanime des "auteurs anciens" comme Hérodote,

surnommé "le père de l'Histoire", Aristote, philosophe éminent de

l'Antiquité, Lucien, Apollodore, Eschyle, Strabon,

Diodore de Sicile, Diogène Laërce, Ammien

Marcellin, etc. indiquent sans équivoque que les Egyptiens anciens

sont des Noirs comme tous les naturels du continent africain.

L'égyptologue

Mubabinge Bilolo a analysé le témoignage d'Aristote à

partir du texte grec dans l'article intitulé : "Aristote et la

mélanité des anciens Egyptiens", montrant ainsi qu'il y a

concordance entre les résultats de l'analyse philologique et ceux de

l'analyse bio-anthropologique. Vont encore dans le même sens, les

conclusions de l'enquête historique minutieuse et palpitante menée par

l'égyptologue Aboubacry Moussa Lam dans son livre L'Affaire des Momies

royales - La vérité sur la reine Ahmès Nefertari, à partir des

rapports de fouilles et d'analyses établis par les égyptologues et les

anthropologues à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème

siècle.

C'est cette

appartenance de l'Egypte pharaonique au monde négro-africain, qui

explique que le qualificatif "noir" est attribué par les Egyptiens

anciens à leur pays, à eux-mêmes et à leurs dieux.

Nous avons vu

précédemment que souhaitant apporter des éléments complémentaires sur

cette question :

"Cheikh Anta

Diop propose, d'abord en 1967, puis de nouveau en 1973, de recourir à

l'anthropologie physique en déterminant la pigmentation des anciens

Egyptiens par un dosage de la mélanine contenue dans la peau des momies

égyptiennes. La mélanine est en effet le corps chimique responsable de

la couleur de la peau. Dans une étude publiée en 1973, il indique

l'existence de plusieurs méthodes possibles de dosage de la mélanine. Il

met en oeuvre l'une d'entre elles (technique des coupes minces

observées en lumière ultra-violette ou naturelle) pour étudier la

pigmentation de la peau de quelques momies égyptiennes conservées au

laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme de Paris, et

provenant des fouilles de l'égyptologue Auguste Mariette. Par

cette même méthode il propose l'analyse de la couleur de la peau de

toutes les momies royales authentiques conservées au Caire telles que

celles de Thoutmosis III, Séthi 1er, Ramsès II, etc. C'est en

vain qu'il a attendu les échantillons de peau de quelques mm2

de surface promis par le Conservateur du Musée du Caire de

l'époque. Par ailleurs, il s'étonne qu'une telle analyse n'ait pas été

déjà tentée par d'autres chercheurs." En février 1974, il présente les

résultats de ses analyses au Colloque du Caire sur Le peuplement de

l'Egypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique.

Cinq années

plus tard, une table ronde sur l'Anthropologie physique des anciens

Egyptiens se tient à Grenoble du 12 au 14 septembre 1979. Elle est

organisée par le CNRS sous l'autorité des professeurs Yves Coppens

et Eugen Strouhal. On y trouve une contribution intitulée : "Étude

de la peau des Egyptiens prédynastiques" par E. Rabino Massa

(Instituto di Antropologia, Università di Torino). L'auteur écrit

:

"L'étude de

la peau des anciens Egyptiens peut avoir un intérêt considérable, tant

du point de vue de la paléopathologie, car elle permet de reconnaître

des maladies, que du point de vue anthropologique pour la détermination

de l'origine ethnique des populations humaines".

Si l'article

ne comporte pas de résultats quantitatifs du taux de mélanine présent

dans les échantillons de peau prélevés sur des momies égyptiennes, il

confirme la présence de grains de mélanine et la faisabilité de son

dosage :

"L'analyse

histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence la

stratification typique de l'épiderme et de relever la présence de

granules de mélanine dans le cytoplasme de la couche basale".

Jean Bernard,

qui a été Directeur de l'Institut de recherches sur les leucémies et

maladies du sang, Président de l'Académie des Sciences et

membre de l'Académie française, dans son ouvrage Le sang et

l'histoire (1983), montre que l'analyse du sang permet de

caractériser les populations, évoquant au passage le cas de la momie de

Nakht :

"Les groupes

sanguins, les hémoglobines, les enzymes, restent les mêmes (sauf

rarissimes exceptions) de la naissance à la mort. Au-delà de la mort.

L'examen de la momie du tisserand égyptien Nakht, qui vivait du temps de

Ramsès II, a montré que le tisserand appartenait au groupe sanguin B.

Permanence héréditaire. Ces caractères sanguins se transmettent

immuables de génération en génération selon les lois de la génétique

mendélienne. Ils sont les témoins aisément accessibles, très fidèles, de

notre patrimoine génétique. L'étude des caractères du sang, de leurs

variations reflète très exactement l'état, les variations des gènes qui

gouvernent les caractères du sang. La permanence des caractères du sang

qui exprime la permanence génétique permet de reconna"tre, de définir,

au long des siècles, les populations."

Depuis plus

d'une dizaine d'années, les techniques de la biologie moléculaire, plus

précisément celles mises en oeuvre pour l'étude de l'ADN et des gènes

anciens ou archéogénétique, sont appliquées à l'étude des momies

égyptiennes comme l'illustrent les travaux du chercheur suédois Svante Pääbo travaillant au Département de Zoologie de l'Université

de Munich, l'un des initiateurs de l'archéologie moléculaire.

En effet, le professeur Svante Pääbo a produit, en 1985, la

première mise en évidence de la préservation de l'ADN dans les restes

humains et la démonstration de la possibilité non seulement de le

récupérer mais aussi de le dupliquer. Dans un article intitulé "A

molecular approach to the study of Egyptian History", Svante Pääbo et

Anna Di Rienzo de l'Université de Berkeley

en Californie, indiquent que les premières investigations portant sur l'ADN

mitochondrial ont été menées sur les populations de l'Afrique

sub-saharienne en 1989 puis du Japon, de la Sardaigne et du Nord ouest

des Etats-Unis. Ils mentionnent également une étude en cours du même

type sur la population du Delta du Nil dans le but de formuler des

hypothèses sur l'origine et l'histoire de cette population. Les auteurs

soulignent le long travail nécessaire à l'obtention de résultats avec

une statistique correcte, c'est-à-dire scientifiquement pertinents.

Eric Crubézy,

professeur d'anthropologie à l'Université Paul Sabatier à Toulouse,

signale dans un article intitulé "Les surprises de l'ADN ancien - Une

technique miracle à manier avec précaution", l'analyse de l'ADN de

deux corps inhumés dans la nécropole d'Adaïma, en Egypte, 3700

ans avant J.-C. :

"Celui-ci

[l'ADN] les apparente aussi à des populations d'origine subsaharienne,

ce que confortent des éléments morphologiques et épidémiologiques

concernant l'ensemble de la population".

Analyses de

la pigmentation de la peau, analyses des groupes sanguins et analyses de

l'ADN, en particulier des momies royales égyptiennes autochtones

authentiques, sont donc autant de techniques d'investigation

opérationnelles dont les résultats doivent d'être connus afin de

contribuer à la reconstitution objective du passé.

3. Biologie moléculaire, populations et

migrations

3. Biologie moléculaire, populations et

migrations

Jean Bernard,

cité plus haut, consacre un chapitre de son livre au sang et à

l'histoire des migrations. Il y montre, sur des exemples concrets,

comment certaines énigmes ont pu être résolues ou des controverses

stoppées grâce à l'analyse du sang, . :

" Que sont

réellement les Ainu ? Blancs ou Jaunes ? d'où viennent-ils ? Les

controverses ouvertes par les descriptions de La Pérouse se poursuivent

depuis deux cents ans ... Les études du sang des Ainu, l'hématologie ont

permis de répondre aux questions posées, de classer les Ainu". ...

"Ainsi, l'hématologie est formelle ; les Ainu ne sont pas des Blancs.

Ils sont, très vraisemblablement, des Asiatiques différents des Japonais

actuels, de vieux Asiatiques".

"L'histoire

des migrations indo-européennes, l'histoire des expéditions des

Normands, l'histoire des conquêtes des souverains Khmers sont, toutes

trois, bien connues. Dans les trois cas, d'utiles confirmations ont été

apportées par l'étude du sang, par l'étude du système HLA pour les

Indo-Aryens et les Normands, par l'étude des hémoglobines pour les

Khmers"

C'est donc

dire que la biologie moléculaire contribue aussi à identifier les

mouvements migratoires humains, ainsi que l'a noté Louise

Marie Diop. dans le cas de l'Afrique, lors du 2ème

Congrès international de démographie historique tenu à Paris en juin

1987 :

"-

L.

Excoffier et ses collaborateurs ont mis en évidence une "proximité

génétique" entre "les populations dinka et nuer", d'une part, et "le

groupe de l'Afrique de l'Ouest" d'autre part.

"- Cette

constatation vient renforcer la thèse soutenue par Cheikh Anta Diop

selon laquelle des flux migratoires se sont produits de la vallée du Nil

vers l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'il apparaît sur le tableau des pages

496 et 497 de Nations nègres et Culture où l'auteur avait

relevé, entre autres, 33 noms ethniques communs aux Nuer, justement, et

aux Sénégalais".

4.

L'archéologie et la métallurgie du fer en Afrique

4.

L'archéologie et la métallurgie du fer en Afrique

Contre

l'opinion diffusionniste généralement admise, postulant une origine

extra-africaine de la métallurgie du fer, Cheikh Anta Diop, soutenait en

1973, puis en 1976, l'existence d'une métallurgie du fer

endogène et ancienne en Afrique noire, celle-ci incluant l'Egypte

ancienne.

Dans une

synthèse sur l'âge de la métallurgie du fer en Afrique, L. M. Diop

montre que les données archéologiques confirment d'une part son

caractère autochtone et d'autre part son ancienneté. Elle signale que :

"- Au Massif

du Termit (entre le lac Tchad et le Massif de l'Aïr) dans le Niger

oriental , le fer est daté d'environ 1500 avant J.C., au moins, et qu'à

l'ouest de Termit, à Egaro, les dates remontent à 2500 avant J.C.

environ (G. Quéchon et al., Journal des

Africanistes, 62, 2 1992, pp 55-68).

- De

nouvelles dates significatives ont été obtenues en 1998/99 : au Cameroun

pour le site d'Oliga (zone nord de Yaoundé) une série de dates

s'échelonnant de 1300 avant J. C. à 567 ap. J.C (cf. in Paléo-anthropologie en Afrique Centrale,

Michèle Delneuf et al., L'Harmattan, 1999, chap. XIV, "L'archéologie de l'âge du fer

au Cameroun méridional'"par Joseph-Marie Essomba). En

Centrafrique, dans la région mégalithique de Bouar au site de Gbabiri

(site 77,), les dates corrigées tombent vers 800 BC (cf E. Zangato,

1999, BAR, Cambridge, série Monograph. African Archaeo n¡45 Ð cf.

aussi Journal des Africanistes n¡ 65-95,2). Ainsi l'ancienneté et

l'endogénéité de la paléo-sidérurgie africaine sont-elles maintenant

indiscutables et indiscutées".

L'archéologue

Hamady Bocoum, de l'IFAN-Ch. A. Diop (Université Cheikh Anta Diop

de Dakar), auteur de nombreux travaux sur la métallurgie du fer

en Afrique de l'Ouest, a dirigé la publication d'un ouvrage collectif

majeur, édité par l'UNESCO en 2002 et intitulé Aux origines de la

métallurgie du fer en Afrique - Une ancienneté méconnue. Dans

l'introduction générale de cet ouvrage, Hamady Bocoum indique que

:

"Depuis dix

ans en effet, beaucoup d'encre a coulé à propos du fer en Afrique et

dans le monde, et bien des schémas diffusionnistes ont succombé sous le

poids des évidences ... la chronologie du fer en Afrique continue de

tirer comme un boulet cet avatar qu'est le diffusionnisme et qui appara"t

comme un instrument de négation des cultures que l'Europe conquérante

rencontra sur son chemin. Celles-ci étaient ainsi presque partout soit

trop jeunes, soit trop rustiques ou encore insuffisamment raffinées pour

supporter la comparaison ...

"Des

convergences très fortes, reposant sur une meilleure ma"trise des

données, autorisent à accréditer l'hypothèse de l'existence d'un ou

plusieurs foyers d'invention de la sidérurgie en Afrique de l'Ouest et

du Centre, ainsi que dans la région des Grands Lacs ...

"En réalité,

aucun continent ne présente autant de variations dans la conduite de la

cha"ne opératoire de la réduction directe que l'Afrique où les artisans

ont poussé l'ingéniosité jusqu'à produire du fer dans des fourneaux

faits de troncs de bananiers."

Les sites de la métallurgie

du fer en Afrique

Outre l'aspect technologique, H. Bocoum,

A. M. Lam et M. I. Sy ont étudié l'évolution dans le temps

de la place et du rôle socio-politique de la métallurgie et du forgeron

dans les sociétés négro-africaines, de l'ancienne Egypte à la période

contemporaine.

5.

L'archéologie et l'antériorité de la Nubie 5.

L'archéologie et l'antériorité de la Nubie

L'origine des anciens Egyptiens

L'historien grec Diodore de Sicile (vers 90-20 av. J.C.) écrit :

"Les

Ethiopiens disent que les Egyptiens sont une de leurs colonies qui fut

menée en Egypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n'était au

commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil entraînant dans ses

crues beaucoup de limon d'Ethiopie, l'avait enfin comblé et en avait

fait une partie du continent. Ils ajoutent que les Egyptiens tiennent

d'eux, comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande

partie de leurs lois ; c'est d'eux qu'ils ont appris à honorer les rois

comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe ; la

sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Ethiopiens. Les

Ethiopiens allèguent d'autres preuves de leur ancienneté sur les

Egyptiens ; mais il est inutile de les rappeler ici."

Dans la

biographie qu'elle consacre à

Champollion-le-Jeune (1790-1832), le déchiffreur des

hiéroglyphes, H. Hartleben relate le retour du voyage de ce

dernier (surnommé "l'Egyptien" dans l'extrait ci-dessous) dans la Vallée

du Nil :

"Méhémet Ali

accueillit les voyageurs de retour avec la meilleure grâce, mais l'"Egyptien"

jugea plus important encore un entretien approfondi avec Ibrahim Pacha,

fils adoptif du grand vice-roi : il espérait, en effet, que celui-ci

équiperait une expédition égyptienne sous la protection de l'armée pour

explorer les sources du Nil, ou accorderait au moins son soutien actif à

une entreprise montée en Europe dans ce dessein. Alors qu'il était

professeur d'histoire à Grenoble, il avait déjà vivement déploré ce

point obscur de la science géographique, mais bien plus encore depuis

qu'il avait repris la thèse transmise par les Grecs d'une origine

haut-nilotique pour les Egyptiens et contemplé avec nostalgie depuis la

deuxième cataracte les contrées qu'il ne lui était pas donné de

visiter".

Citons

maintenant Cheikh Anta Diop :

"Nous avions

écrit dans Nations nègres et Culture et dans nos publications

ultérieures que, d'après le témoignage quasi unanime des Anciens, la

civilisation nubienne est antérieure à celle de l'Egypte et lui aurait

même donné naissance. Cela est tout à fait logique si l'on se place dans

la perspective d'un peuplement de la Vallée du Nil par une descente

progressive de peuples noirs depuis la région des Grands Lacs, berceau

de l'Homo sapiens sapiens. Mais les faits archéologiques probants

manquaient pour démontrer cette hypothèse. La lacune, semble-t-il, vient

d'être comblée, grâce aux fouilles de Keith Seele, de l'Université de

Chicago, faites au cimetière de Qostul en Nubie "

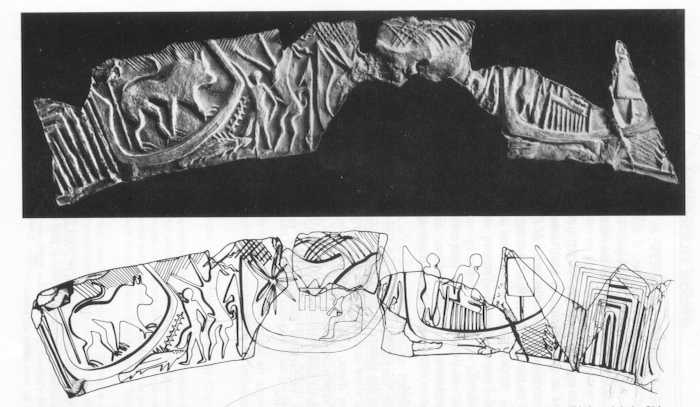

Le brûle-parfum provenant des fouilles

menées par Keith Seele à Qustul en Nubie et étudié par Bruce Williams.

Cet objet par son ancienneté et le lieu de sa découverte témoigne de

l'antériorité de l'Etat Nubien. En particulier, on distingue au centre

les attributs royaux repris plus tard par l'Etat pharaonique égytien.

En effet,

l'archéologue américain Bruce Williams qui a étudié les objets

provenant de ces fouilles effectuées dans les années soixante (le

rapport a été publié en 1986) écrit dans le Courrier de l'UNESCO :

"Grâce au

témoignage fourni par le cimetière L, la période qui précède juste la

première dynastie devient, pour la première fois, une époque historique.

Un fait étonnant se dégage, absolument contraire à toutes les idées

antérieures sur la question : pendant neuf générations au moins, de

3500-3400 à 3200-3100 avant J.C., la Nubie du groupe A fut un Etat

unifié, possédant tous les attributs d'une civilisation : un

gouvernement, un pharaon, des fonctionnaires, une religion officielle,

une écriture et des monuments, un Etat assez fort pour unir des peuples

qui n'étaient pas de même origine. C'est ainsi que les habitants du

Ta-Seti, "Le Pays de l'Arc", nom par lequel les anciens Egyptiens

désignaient la Nubie, participèrent pleinement et sur un plan d'égalité

que personne n'avait jamais soupçonné, à l'irrésistible essor de la

civilisation des rives du Nil".

L'ouvrage collectif Egypt and Africa,

Nubia from Prehistory to Islam est très riche en résultats de

diverses recherches archéologiques entreprises au Soudan. En

introduction, Jean Vercoutter dresse un tableau de

l'investigation archéologique au Soudan depuis le 18ème

siècle, avec les descriptions des ruines de Nubie faites en 1738 par le

voyageur danois Frederik Norden. Dans la dernière section de son

texte, l'auteur procède à une brève analyse prospective de

"l'archéologie nubio-soudanaise" dans laquelle il écrit :

"Les récents

travaux au Ouadi Kubanieh et dans les "Playas" du désert occidental

comme ceux entre Ve et VIe Cataractes : de Kadero,

Saggai, Kadada, el-Ghaba, devraient être étendus aux déserts ouest et

est, si l'on veut discerner l'une des composantes essentielles de la

civilisation pharaonique naissante, celle qui est venue du Sud".

Le matériel

mis au jour, en particulier celui relatif aux pratiques funéraires,

permet à Bruce Williams de caractériser les cultures anciennes de

la Nubie et d'apprécier leurs relations avec celles de l'Egypte dans un

article intitulé "A Prospectus For Exploring The Historical Essence

of Ancient Nubia", initialement publié dans l'ouvrage collectif

Egypt and Africa, Nubia from Prehistory to Islam et

reproduit, dans la revue ANKH.

D'autres

auteurs révèlent aussi l'histoire de la Nubie et son importance dans

l'Afrique ancienne comme Aminata Sakho-Autissier dans son article

"Soudan Royaumes du Nil". L'ouvrage collectif Soudan, Royaumes

sur le Nil, recèle également de nombreuses pièces

archéologiques concrétisant différents aspects des cultures de la vallée

du Nil (art, architecture, artisanat, écriture, spiritualité, etc.) et

leur évolution sur plusieurs milliers d'années.

L'ouvrage de

Babacar Sall, Racines éthiopiennes de l'Egypte ancienne, restitue le rôle

capital joué par la Nubie dans l'émergence des civilisations nilotiques.

Théophile Obenga, dans la préface, souligne trois aspects majeurs

développés par l'auteur :

"-

L'éclaircissement des relations diverses qui ont existé entre l'Ethiopie,

l'Egypte et la Libye, c'est-à-dire entre la Nubie (ancien Soudan), la

Vallée égyptienne du Nil et le plateau Nord de l'Afrique avant la

période dynastique pharaonique, c'est-à-dire avant 4000 ans avant notre

ère ;

- l'unité

géographique, ethnique et culturelle des pays nilotiques ou des contrées

du Nil que sont l'Abyssinie, le Soudan et l'Egypte, Ð ce qu'affirmaient

déjà les auteurs grecs, notamment Diodore de Sicile et Strabon, après

Hérodote, sur la base de la tradition orale pharaonique et des faits de

civilisation examinés sur place ;

- l'influence

fondatrice de l'Ethiopie (Nubie-Soudan) sur l'Egypte et le monde

saharo-maghrebin : ce point capital est la "thèse" même du professeur

Babacar Sall qui démolit, pièce par pièce, les spéculations, franchement

gratuites, sur l'origine sumérienne ou proche-orientale de la

civilisation pharaonique."

Babacar Sall,

écrit dans sa conclusion :

"La monarchie

pharaonique a dé se constituer à partir d'un stimulus éthiopien.

D'abord parce que l'encensoir de Qostul datant d'avant Narmer

porte en décor maints attributs de la monarchie d'Egypte. Parce que Narmer a appartenu à un clan de métallurgistes, en décidant du site

de Memphis, il y consacrait un temple au dieu Ptah connu à

l'époque dynastique comme dieu des forges et des métiers. La métallurgie

du cuivre a été introduite en Egypte par le type stéatopyge puisque

leurs tombes contenaient des épingles de cuivre. Ce caractère primordial

de Ptah explique qu'il débute la liste des pharaons. Il a gardé

ce statut jusqu'à la basse époque puisque les dodécarques avaient fait

de son culte le fondement de leur co-régence. Le lien entre Ptah

et Narmer permet de concevoir la monarchie de Hiéraconpolis comme

une monarchie technologique d'émanation éthiopienne. On comprend alors

que les auteurs de cette institution aient connu Pount très tôt.

"On comprend

alors la préséance du Sud en tant "qu'en soi", que dans les tombes de

Abadiyeh qui contenaient la poterie de la classe B, le mort ait

la tête orientée vers le Sud. Cette direction correspondait au Début.

Au Nouvel Empire, dans la phraséaologie triomphaliste du pharaon idéal,

on écrit que l'empire s'étendait de la "corne de la terre" au Sud

jusqu'aux "marais d'Horus" au Nord. Tel est l'ancrage de l'Egypte

dans l'Ethiopie qu'il fallait circonscrire. L'approche comparatiste qui

découle de cette donnée fait que des auteurs jettent un regard vers

l'univers Dogon. Mais cette perspective doit être comprise comme

englobant à la fois la dimension du caractère Néo-pharaonique de

l'Afrique noire post-pharaonique et celle d'un retour d'une forme

raffinée, épanouie à partir d'un substrat pan-africain".

Se trouve

donc pleinement confirmée l'existence de ce lien ombilical entre la

Nubie et l'Egypte ancienne. L'ensemble de ces travaux ont pour

conséquence salutaire, entre autres pour la recherche historique, de

supprimer cette frontière factice et stérilisante traditionnellement

érigée entre l'Egypte ancienne et le reste de l'Afrique noire.

6. Datations

au Carbone 14 et antériorité de la Haute-Egypte par rapport au 6. Datations

au Carbone 14 et antériorité de la Haute-Egypte par rapport au

Delta.

L'Egypte contrée africaine.

Hérodote

critiquait l'opinion des Ioniens qui réduisaient l'Egypte au Delta. :

"Si nous

adoptions cette terminologie nous pourrions faire voir qu'autrefois les

Egyptiens n'avaient point de pays. On sait en effet que leur Delta, ils

le disent eux-mêmes, et c'est mon sentiment, est une terre d'alluvion,

une terre, peut-on dire, nouvellement apparue. Jadis d'ailleurs, on

appelait Egypte la Thébaïde, dont le pourtour est de six mille cent

vingt stades".

Cheikh Anta

Diop, qui, sur la base des témoignages d'Homère, de Sénèque,

d'Ammien Marcellin et d'Hérodote, pense que la

Haute-Egypte était antérieure au Delta, en appelle, en 1967, au verdict

des sciences exactes en ces termes :

"Ajoutons

seulement qu'aujourd'hui les méthodes physiques modernes de datation,

appliquées à l'archéologie, permettraient de trancher la question. Des

tests par le radiocarbone, pratiqués sur des carottes prélevées sur les

emplacements respectifs de ces différentes villes permettraient de

déterminer avec une certitude suffisante les dates d'émergence des

terres qui supportent ces villes et d'une façon générale l'âge du Delta

en tant que terre ferme habitable. Voilà un cas précis où la physique

moderne aiderait l'archéologie à sortir du cercle vicieux de l'exégèse

des textes".

Il

renouvellera cette proposition de prélèvement d'échantillon et de

datation croisée entre les laboratoires du radiocarbone du Caire et de

Dakar lors du colloque d'Egyptologie du Caire de 1974. Proposition qui

restera sans suite immédiate.

Toutefois,

son idée a été en quelque sorte concrétisée, plusieurs années après,

avec l'étude des niveaux de la mer à partir de datations d'échantillons

géologiques. En effet dans le chapitre 5, "Légendes, histoires, niveaux

de la mer", de son livre L'homme et le climat Jacques Labeyrie,

ancien directeur du Centre des faibles radioactivités du CEA-CNRS, à

Gif-sur-Yvette, écrit :

"Bien que ces

documents écrits soient peu nombreux au début, limités à quelques

empreintes de sceaux royaux, ils nous éclairent cependant sur les

premiers temps de l'histoire de l'Egypte, un peu avant que ne débute la

première dynastie. C'était alors l'époque nagadienne. Des rois se

succédaient depuis longtemps déjà dans l'Egypte du Sud, que l'on appelle

aussi haute Egypte, c'est-à-dire tout au long de la vallée du Nil située

plus au sud que la position actuelle du Caire. D'autres rois existaient

aussi dans l'Egypte du Nord, c'est-à-dire la région constituée par le

delta du Nil, mais ces rois du delta ne s'étaient pas installés depuis

longtemps, tout au plus depuis deux ou trois siècles : nous savons

maintenant que c'est parce qu'auparavant le delta était encore immergé.

Le lien entre l'abaissement du niveau de la mer et le développement de

la civilisation égyptienne est clair : il existe, en effet, comme nous

allons le voir maintenant, une très bonne concordance entre les dates

"Carbone 14" égyptiennes et celles de la sortie du Delta de la mer vers

- 4700. On data ainsi une quantité de restes attribuables à l'activité

humaine, dans le Delta, la vallée du Nil et aussi dans les régions qui

entourent cette vallée. Cela a permis de savoir qu'à tel moment du passé

l'homme occupait - ou n'occupait pas - ces lieux. Et de cette manière

l'on a fait une constatation très curieuse. Dans toute l'étendue du

royaume du Sud, c'est-à-dire dans la haute vallée du Nil à partir du sud

du Caire, ainsi que dans ses prolongements dans le Soudan actuel, on

trouve des artefacts humains jusque bien au-delà de -20000 On trouve

aussi de nombreux vestiges très anciens dans ce qui est aujourd'hui la

Palestine et la Jordanie, ainsi que sur le territoire de la Libye. Bref,

toute cette région du Proche-Orient s'est révélée, grâce au Carbone 14,

très anciennement peuplée, dès le paléolithique supérieur. Toute la

région, sauf le delta du Nil. Pour celui-ci, les dates Carbone 14 ne

commencent en effet que vers - 4200, soit 3000 av. J.C. Mais à partir de

ce moment, très vite, elles deviennent très nombreuses. Tout se passe en

fait comme si l'implantation humaine n'avait eu lieu dans le Delta qu'à

partir de cette date, alors que partout ailleurs, comme on vient de le

dire, elle existait depuis longtemps."

Ces résultats

montrent que le mouvement de la civilisation égyptienne du Sud vers le

delta du Nil est corrélé à l'abaissement du niveau de la mer et

recoupent parfaitement la tradition rapportée par les Anciens.

Les résultats

des fouilles archéologiques menées depuis plus de vingt cinq ans par

l'archéologue américain Fred Wendorf et son équipe dans la vallée

du Nil concluent au caractère autochtone et méridional du foyer de la

civilisation égyptienne :

"L'accumulation des données recueillies depuis 1975 au Sahara oriental

par notre équipe et depuis 1980 par une équipe de l'université de

Cologne dirigée par Rudolph Kuper sur la frontière occidentale de l'Egypte,

de Sioua jusqu'au plateau de Guilf Kebir, nous offre une vue bien

différente de la vision traditionnelle".

A propos de

ces fouilles, dans un article intitulé "Aux origines de la

civilisation", l'égyptologue Jean Vercoutter écrit en effet

que :

"D'autre

part, les plus récentes recherches ont montré que, dès la fin du

paléolithique supérieur, il y a quelque dix-sept mille cinq cents ans,

l'orge était connue dans la vallée du Nil, en Haute-Egypte, et que sa

culture s'y maintint jusqu'à ce qu'elle soit perfectionnée par les Egyptiens de l'âge prédynastique et l'Ancien Empire. Ainsi dispara"t

l'un des arguments majeurs des tenants de l'origine orientale de la

civilisation égyptienne. (...) Ainsi, l'Afrique source de civilisation

émerge dans nos hypothèses. Certes, tout est encore nébuleux".

Fred Wendorf et ses collaborateurs indiquent que les bovins domestiques du Sahara

oriental sont légèrement plus anciens que ceux d'Eurasie et que

conséquemment :

"Il faut bien

qu'ait existé en Afrique un foyer de domestication indépendant de ceux

connus plus au nord". Ils pensent que les premiers essais de

domestication des bovins en Afrique ont été effectués dans la vallée du

Nil"

où le bovin

sauvage était "couramment chassé" et ce vers 9000 av. J.C., avant

l'occupation des premiers sites dans le désert au 8e

millénaire, et à la faveur de l'installation d'une période pluvieuse.

En 1996,

Fred Wendorf fait le point sur des fouilles effectuées sur le site

très ancien de Nabta Playa, en Basse Nubie, dans un article publié dans

la revue ANKH : "Nabta

Playa During the Early and Middle Holocene".

Au vu de

l'ensemble des résultats de la recherche archéologique, l'égyptologue Jean Leclant, en 1998, fait le constat suivant :

"Voici que l'Egypte

la plus ancienne, si longtemps perçue dans un contexte asiatique par les

égyptologues, se révèle, grâce aux travaux des préhistoriens, comme

africaine."

L'observation

d'une carte de géographie montre à l'évidence que l'Egypte fait partie

du continent africain et l'archéologie confirme le caractère méridional

autochtone de ses cultures néolithiques, de ses civilisations

prédynastique et dynastique.

7.

Linguistique et égyptologie : la parenté de l'égyptien pharaonique, du

copte et des langues négro-africaines modernes 7.

Linguistique et égyptologie : la parenté de l'égyptien pharaonique, du

copte et des langues négro-africaines modernes

Dans son

Discours

d'ouverture du cours d'archéologie au Collège Royal de France,

le 10 mai 1831, Jean-François Champollion évoque l'étude de la

langue égyptienne :

"C'est par

l'analyse raisonnée de la langue des Pharaons, que l'ethnographie

décidera si la vieille population égyptienne fut d'origine asiatique, ou

bien si elle descendit, avec le fleuve divinisé, des plateaux de

l'Afrique centrale".

Le rapport du

Colloque international d'égyptologie tenu au Caire en 1974 sur Le

peuplement de l'Egypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture

méroïtique reconnaît, comme on l'a vu plus haut, la valeur

scientifique de l'argumentation linguistique présentée par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga démontrant la parenté de

l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines

contemporaines.

Trois ans

après, Cheikh Anta Diop systématise la comparaison égyptien ancien -

wolof dans son livre Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues

négro-africaines.

En 1993,

Théophile Obenga,

dans L'origine commune

de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes

- Introduction à la linguistique historique, reprend de

manière exhaustive la démonstration de la parenté génétique entre

l'égyptien ancien, le copte et les langues négro-africaines

contemporaines, en appliquant la méthode de la linguistique historique

comparative, inaugurée par Ferdinand de Saussure. La linguistique

historique comparative a déjà fait ses preuves pour l'étude de la

parenté des langues indo-européennes, par exemple. Théophile Obenga

établit en particulier les lois de correspondances phonétiques ("sound

laws") entre les langues africaines modernes, le copte et l'égyptien

pharaonique. Il reconstruit, pour la première fois, leur ancêtre commun,

qu'il dénomme le négro-égyptien :

"L'égyptien

ancien, pharaonique, le copte, les langues négro-africaines modernes

reposent sur un idiome commun dont on vient précisément de voir les

principales caractéristiques phonologiques, phonétiques, morphologiques,

grammaticales, sémantiques et lexicologiques.

"Cet idiome

commun, pré-dialectal, nous l'appelons, faute de mieux : le

négro-égyptien, du fait qu'il englobe l'égyptien (pharaonique et

copte) et toutes les langues négro-africaines modernes, c'est-à-dire les

langues parlées aujourd'hui par les Noirs d'Afrique, mais de tout temps,

depuis toujours. Cet idiome commun est supposé par les nombreuses et

pertinentes concordances observées entre les langues attestées, ici

comparées.

"Une telle

unité linguistique, de nature génétique, indique à son tour une profonde

unité culturelle, historique, nationale des peuples dont les langues

sont justement étudiées, ici dans une perspective temporelle. Il y a eu

par conséquent une "nation négro-égyptienne", c'est-à-dire, plus

simplement, un territoire commun aux langues apparentées : la

méthodologie exige une telle supposition. Le lieu a dé être la Vallée du

Nil depuis la région de Grands Lacs africains (cette région est aussi,

actuellement, le berceau de l'humanité) et le temps vraisemblablement

10000-8000 avant notre ère ..."

Il s'agit

d'un résultat majeur, capital de la recherche linguistique et

égyptologique africaine.

Théophile

Obenga indique les raisons idéologiques qui ont conduit à introduire une

famille linguistique imaginaire le "chamito-sémitique" ou

"afro-asiatique" qui est censée regrouper les langues sémitiques

(accadien, ugaritique, phénicien, hébreu, arabe, sud-arabique),

l'égyptien (ancien égyptien, copte), le berbère (siwa, mzab, tuareg,

kabyle, rifain), les langues couchitiques (sidamo, gedeo, burji, galla,

beja, etc.) et les langues tchadiques (hausa, mada, zelgwa), non fondée

scientifiquement car elle n'a jamais été reconstruite par la méthode de

la linguistique historique :

"... Le

"chamito-sémitique" ou l'"afro-asiatique" n'existe pas dans

la matérialité des faits linguistiques. Cette famille qui n'a jamais été

reconstruite a été inventée de toutes pièces pour couper la Vallée du

Nil égypto-nubienne du reste de l'Afrique noire au plan culturel. La

recherche authentique africaine doit donc détruire définitivement le

mythe "chamito-sémitique" ou "afro-asiatique". Il y a ceux

qui font semblant, comme si le Colloque international du Caire (1974)

n'avait jamais eu lieu. Ce colloque organisé par l'UNESCO avait rejeté

l'idée du "chamito-sémitique" ou de l'"afro-asiatique" qui

n'a aucune assise linguistique probante et vérifiable."

Théophile

Obenga propose une nouvelle classification des langues africaines,

alternative à celle du linguiste J. Greenberg (promoteur de

l'afro-asiatique), et dans laquelle sont distinguéesÊtrois grandes

familles : le négro-égyptien, le berbère, le khoisan.

Le négro-égyptien comprend :

. l'égyptien

: pharaonique, copte

. le

couchitique : couchitique septentrional, couchitique central,

couchitique oriental, couchitique occidental, couchitique méridional

. le

tchadique : tchadique occidental, kotoko, bata-margi, tchadique

oriental

. le

nilo-saharien : songhai, saharien, mabien, fur, chari-nil, comien

. le

nigéro-kordofanien : Niger-Congo et kordofanien

A la IXe

Semaine d'Etudes Africaines de Barcelone, organisée par le Centre

d'Estudis Africans (CEA) et qui s'est tenue du 18 au 22 mars 1996 à

l'Université de Barcelone, le thème retenu était : L'Egypte ancienne,

une civilisation africaine. Les intervenants étaient par ordre

alphabétique : A. Anselin (Martinique), J. C. Autuori

(Barcelone, Espagne), M. Bilolo (Munich, Allemagne), T.

Duquesne (Londres, UK), C. Ehret (Los Angeles, USA), F.

Iniesta (Barcelone, Espagne), Jean Leclant (Paris, France),

J. L. Le Quellec (Brenessard, France), B. Mydant-Reynes (Toulouse, France), A. Muzzolini (Toulouse, France), O. Ndigi

(Lyon, France), T. Obenga (Philadelphie, USA), H. Satzinger

(Vienne, Autriche).

La

communication de Théophile Obenga a porté sur le thème "L'Afro-asiatique

ou le Chamito-sémitique : mythe ou réalité linguistique ?". Les

objections techniques de T. Obenga à la théorie de l'Afro-asiatique ou du Chamito-sémitique exposée par les

spécialistes C. Ehret et H. Satzinger ont de nouveau mis

en évidence le caractère artificiel et linguistiquement infondé de l'Afro-asiatique ou Chamito-sémitique, conduisant par la suite le

professeur C. Ehret à reconsidérer sa position.

Gilbert Ngom

a consacré une série de travaux à la même problématique, établissant les

lois de correspondances phonétiques entre l'égyptien pharaonique, le

copte et le duala, langue bantu parlée au Cameroun : "Rapport Egypte/Afrique

noire : aspects linguistiques", "L'Egyptien et les langues

bantu : le cas du duala", "Variantes graphiques hiéroglyphiques

et phonétique historique de l'égyptien ancien et des langues

négro-africaines modernes". L'auteur produit des parallélismes

frappants tels que ceux-ci : pour signifier : "viens vers le père",

l'égyptien hiéroglyphique et le duala présentent :

"Dans les

faits syntaxiques produits ici, les constituants des énoncés, leur

distribution, les syntagmes qu'ils génèrent et leur sens respectif, dans

les deux langues, concordent étroitement."

Et Gilbert

Ngom de conclure :

"C'est la

parenté génétique entre l'égyptien et le duala - langue bantu - qui

explique les correspondances qui se manifestent entre les deux idiomes

au niveau du vocabulaire et au niveau de la grammaire. Il s'agit là de

faits indestructibles ...".

Aboubacry Moussa Lam,

dans son livre De

l'origine égyptienne des Peuls, présente un lexique égyptien

ancien/pulaar couvrant plusieurs registres et illustrant la parenté

étroite entre les deux langues : parties du corps, termes techniques, de

déplacement et d'action, de sentiments et d'état physique,

géographiques, pastoraux, religieux, de pouvoir, termes agraires, termes

relatifs à la parenté, l'état social, l'habitat, la navigation, aux

aliments, la médecine, le bois, au feu et à la chaleur, etc..

La

connaissance intime qu'ont ces égyptologues africains des langues

négro-africaines concourt à la production de résultats tout à fait

novateurs dans le domaine de l'égyptologie, de la linguistique et plus

généralement de l'histoire des civilisations.

8.

Anthropologie socio-culturelle et égyptologie

Cheikh Anta Diop dans ses ouvrages,

rappelons-le, a étudié les traits fondamentaux de la culture

négro-égyptienne : totémisme, royauté, cosmogonie, organisation sociale,

matriarcat.

La parenté

culturelle et sociale profonde existant entre l'Egypte et l'Afrique

subsaharienne s'est enrichie ces dernières années de nouveaux travaux,

parmi lesquels on peut citer à titre d'illustration ceux portant sur :

- la culture

matérielle étudiée par Aboubacry Moussa Lam, par exemple : le mobilier,

les sceptres et les bâtons, les coiffures.

- les

systèmes graphiques et d'écritures avec les études de Théophile Obenga

dans son livre L'Afrique dans l'Antiquité (1973, et son article

"Contribution de l'égyptologie au développement de l'histoire

africaine", l'étude de Jean-Charles Coovi Gomez intitulée : "Étude

comparée de l'écriture sacrée du Danxomé et des hiéroglyphes de

l'ancienne Egypte".

- l'étude

sociologique de la société égyptienne. Les aspects abordés par Théophile

Obenga dans un article intitulé "La parenté égyptienne -

Considérations sociologiques", concernent les thèmes suivants :

"composition

familiale, familles et occupations professionnelles, dimension

diachronique de la parenté, terminologie égyptienne de la parenté,

circoncision, famille et société".

L'auteur

précise que :

"Les traits

significatifs du système parental pharaonique frappent par leur

similitude avec la plupart des systèmes de parenté africains modernes.

Il est également acquis que l'égyptien et le sémitique ne partagent

ensemble aucun terme de parenté. La théorie des deux berceaux de

civilisation de Cheikh Anta Diop trouve ici une démonstration

anthropologique et linguistique probante".

L'égyptologue

Mouhamadou Nissire Sarr étudie les rites funéraires en Egypte

pharaonique à partir des textes hiéroglyphiques des tombeaux de l'Ancien

et du Moyen Empire. Il dégage également d'importantes similitudes entre

les pratiques funéraires de l'Egypte ancienne et celles de l'Afrique

noire contemporaine. :

"En Egypte

pré-dynastique comme en Afrique noire actuelle, le corps du roi défunt

et des notables attachés à la cour royale, est enveloppé dans une peau

de boeuf avant d'être enseveli. Ce mode d'inhumation est conforme aux

représentations religieuses qu'ils se sont faites de l'animal et de ses

attributs royaux. La puissance du pharaon comme celle du roi africain

s'incarne dans celle du taureau. Les textes pharaoniques du Nouvel

Empire identifient le pharaon au taureau (Urk. IV, 1230 : 16)"

9. Recherches

pluridisciplinaires et le continuum historico-culturel entre la 9. Recherches

pluridisciplinaires et le continuum historico-culturel entre la

vallée

du Nil et les autres régions de l'Afrique noire

Cheikh Anta Diop explique que l'effondrement

de l'Egypte pharaonique indigène consécutif au sac de Thèbes en

Haute-Egypte par Assurbanipal en -661 et de la conquête Perse par

Cambyse en -525, a été ressenti comme un véritable cataclysme sur

l'ensemble du continent africain. En effet, des liens multiples

existaient non seulement entre peuples de la vallée du Nil mais aussi

avec ceux de l'intérieur du continent.

A l'image

d'une Egypte ancienne coupée du reste de l'Afrique noire se substitue

peu à peu, au fil des recherches, l'image d'une grande nation africaine

qui entretenait des relations étroites, culturelles, commerciales,

diplomatiques, etc. avec les pays de l'intérieur du continent. Babacar Sall traite sous un angle nouveau cette importante question

dans l'article intitulé "Herkouf

et le pays de Yam" :

" L'étude des

relations inter-régionales en Afrique ancienne en général, entre l'Egypte

pharaonique d'une part, et la moyenne vallée du Nil d'autre part,

constitue un domaine fondamental de l'égyptologie. Elle permet, entre

autre, de revoir la lecture hégélienne rémanente de l'isolement de

l'Afrique au Sud du Sahara, "l'Afrique proprement dite ".

La

photographie aérienne, elle-même révèle des voies de communication

anciennes, entre les grands fleuves africains comme le Nil et le Niger.

Comme l'a

montré Cheikh Anta Diop, la géographie des noms de personnes et des noms

de lieux fournit des renseignements très précieux sur les liens existant

entre les populations de la vallée du Nil et les populations installées

en dehors de cette vallée sur l'ensemble du continent africain.

En 1984,

L'UNESCO publie, dans le cadre de la rédaction de l'Histoire générale

de l'Afrique, dans la collection associée, Études et Documents,

tout un ouvrage consacré à cette question : Ethnonymes et toponymes

africains.

Des éléments

nouveaux sont apportés par Aboubacry Moussa Lam dans "Quelques

remarques sur les noms de personnes dans l'Egypte pharaonique" ainsi

que dans son livre De l'origine égyptienne des Peuls. L'auteur

approfondit l'étude des relations entre l'Egypte ancienne et le reste de

l'Afrique noire dans ses ouvrages Le Sahara ou la Vallée du Nil ?

Aperçu sur la problématique du berceau de l'unité culturelle de

l'Afrique noire et

Les Chemins du Nil, paru en 1997 :

"Ce livre,

une suite logique de De l'origine égyptienne des Peuls, focalise

la problématique des relations entre l'Egypte ancienne et l'Afrique sur

l'ensemble que constitue l'Afrique de l'ouest et présente dans ce

domaine, des convergences capitales jusqu'ici inédites.

Se repose

ainsi la question de l'unité culturelle négro-africaine : les multiples

similitudes entre l'Egypte et l'Afrique noire s'expliquent-elles

uniquement par un berceau saharien commun, disloqué avant l'éclosion de

la civilisation pharaonique, et des influences tardives et indirectes du

pays des pharaons sur le reste du continent ? C'est ce schéma-là qui,

malgré ses insuffisances manifestes, a la préférence de bon nombre de

spécialistes de disciplines et d'appartenances diverses.

Pourtant les

traditions orales négro-africaines ignorent le Sahara et désignent avec

insistance la vallée du Nil comme région d'origine de bien des

populations fixées de nos jours à l'extrémité occidentale de l'Afrique.

Aujourd'hui, grâce à elles, il est établi dans ce livre que Korotoumou ba (le fleuve de Korotoumou) et la "Grande Eau" des

traditions mandé, ainsi que Heli et Yooyo, le pays

mythique des Peuls, renvoient incontestablement à la vallée du Nil. Mais

de manière encore plus éclatante, elles permettent de cerner avec

précision les origines du premier grand Etat de l'Afrique de l'ouest,

Ghana : celles des Soninkés, corroborées par les données de

l'égyptologie et de l'archéologie ouest-africaine, permettent maintenant

d'affirmer avec certitude que ce ne sont pas les néolithiques de Dhar

Tichitt qui en sont les fondateurs, comme certains l'ont soutenu

jusqu'ici, mais les éléments de l'une des toutes premières vagues

migratoires qui fuyaient l'invasion perse de la grande métropole

négro-africaine".

Boubacar Diop,

dans sa thèse de doctorat d'Etat soutenue à Dakar en mai 2002 et en

cours de publication, apporte d'autres éléments à la connaissance du

passé africain en étudiant l'Afrique ancienne sous l'éclairage croisé de

la géographie physique, de la cartographie, de l'écologie (faune,

flore), de l'égyptologie et des sources littéraires.

Décrits par

les témoignages des voyageurs arabes du 8ème siècle de notre

ère et les relations des premiers navigateurs européens aux 15ème

et 16ème siècles, portugais et hollandais surtout, les Etats

africains précoloniaux font aujourd'hui l'objet d'études plus précises

grâce aux fouilles archéologiques, aux datations physico-chimiques, à

l'investigation génétique et l'étude de la tradition orale.

L'exposition

et l'ouvrage Vallées du Niger, présenté en introduction par

l'historien et Président du Mali Alpha Omar Konaré, offre un bilan des

fouilles archéologiques menées dans les régions traversées par le fleuve

Niger : Mali, Burkina-Faso, Mauritanie, Niger, Nigeria. Elles ont mis à

profit la prospection par photographies aériennes.

L. M. Diop a recensé par exemple des

renseignements précieux livrés par l'archéologie et les datations sur :

"- la cité de

Djenné-Djeno (près de l'actuelle Djenné au Mali), qui date du 3e

siècle BC, comme les premières agglomérations urbaines de l'Ethiopie.

L'existence de Djenné-Djeno a été révélée par les fouilles de S. et R.

Mc Intosh (1980) à partir de l'analyse préalable de photographies

aériennes. [...], les datations effectuées pour le Mali et l'Ethiopie

ont donc révélé que la cité malienne a la même ancienneté que les

premières villes éthiopiennes. S. et R. Mac Intosh ont pu en outre

établir que la région de Djenné est en pleine expansion depuis la fin du

premier millénaire A.D et que cette expansion n'est pas due au commerce

transsaharien mais bien au développement interne d'un réseau commercial

de plus en plus complexe ce qui est confirmé par des fouilles menées à

l'ouest du lac Debo. La naissance de l'empire de Ghana a été aussi

reculée de plusieurs siècles. On la localise maintenant vers le 3e

siècle A.D. (après JC.).

- La

civilisation de Nok-Taruga sur le territoire du Nigéria, au nord

de la Basse-Bénoué. Elle est caractérisée principalement par des

figurines en terre cuite et la présence du fer, et dont les dates

Carbone 14 s'échelonnent de -3500 à + 200,

- Les Royaumes anciens Yoruba et

Ile-Ife/Bénin, dont

certains sont bien antérieurs au 13ème siècle comme celui de

Igbo-Ukwu qui remonte au 9ème siècle.

- Les

nécropoles de Sanga et de Katoko, dans la haute vallée du

Congo, (Graben de l'Upemba), qui ont été datées du 8e siècle

AD environ. Les 6800 ruines d'Engarouka, à la frontière Kenya/Tanzanie, sont datées de 330 (± 90 ans) AD à 1460 (±90 ans) AD."

Ces

recherches historiques et archéologiques consolident les études faites

par Cheikh Anta Diop, en 1954 dans Nations Nègres et Culture,

puis, quelques années plus tard dans l'Afrique noire précoloniale,

portant sur le développement de civilisations négro-africaines

post-pharaoniques et les liens historico-culturels existant entre les

civilisations de la vallée du Nil et les grands Etats en Afrique

subsaharienne : Ghana, Mali, Songhaï, Ile-Ife, Oyo, Bénin, ...

10. Recherches pluridisciplinaires et apport de l'Afrique à la

connaissance et

10. Recherches pluridisciplinaires et apport de l'Afrique à la

connaissance et

la spiritualité - Antériorité et transmission des savoir

L'os d'Ishango dont

l'ancienneté

remonte à 23000 ans environ

Cheikh Anta Diop a consacré plusieurs

développements approfondis à l'histoire de la pensée humaine. Son effort

d'investigation a surtout porté sur l'Antiquité égypto-nubienne,

soutenant la chronologie longue de l'histoire égyptienne, dont

l'écriture marque le commencement. Pour autant, il n'a pas ignoré les

autres aires géo-culturelles et les autres époques sur le continent

africain : en exemple ses développements sur l'astronomie Dogon, sur l'université

de Tombouctou construite vers 1325 au temps des grands empires

sahéliens, ou encore sur l'apport arabo-musulman à l'Europe.

Citons

quelques-uns des nouveaux travaux et résultats de fouilles

archéologiques s'inscrivant dans cette thématique de recherche.

Écriture et

chrononologie historique

Une

confirmation de l'invention autochtone de l'écriture est fournie par les

résultats des fouilles menées par l'égyptologue allemand Günter

Dreyer, à Abydos. Ils montrent, en effet, que l'écriture égyptienne

remonte au moins à 3400 ans avant J.-C. Il s'agit aussi d'une

confirmation de l'antériorité de l'écriture hiéroglyphique par rapport

aux autres systèmes d'écritures connus. A l'opposé des écritures suméro-assyro-babyloniennes (les "cunéïformes", les formes-clous) qui

ont disparu sans laisser de descendants, l'écriture égyptienne

(hiéroglyphique, hiératique, démotique) est l'origine lointaine (entre

autres alphabets) après des transformations successives (emprunts

phénicien, grec, romain , etc.), de l'alphabet latin tel que nous

l'employons aujourd'hui.

Les plus anciens

hiéroglyphes connus, vers 3400 av. J.C, mis au jour lors des fouilles

menées par l'égyptologue allemand Günter Dreyerà Abydos en Haute-Egypte.

L'écriture égyptienne est une invention autochtone africaine et est la

plus ancienne écriture connue à ce jour.

Il est aussi à noter que les datations par

le radiocarbone d'échantillons archéologiques tendent à remettre en

cause la chronologie de l'histoire égyptienne en particulier celle de la

IIIème dynastie marquée par le règne du pharaon Djoser

et les réalisations scientifiques et architecturales du savant divinisé

Imhotep :

" ... ou

alors, la chronologie de la IIIe dynastie doit être repoussée

dans le passé de trois à quatre siècles, ce que d'autres résultats

récents tendent à accréditer. C'est l'opinion du groupe de chercheurs

Eugen Strouhal, M. F. Gabalah, G. Bonanai, W. Woelfi, A. Nemeckova et S.

Saunders qui communiquèrent leurs conclusions à Cambridge, lors du VIIe

congrès international des Egyptologues, en septembre dernier".

Philosophie,

spiritualité, religion

La

caractérisation de l'apport philosophique, spirituel et religieux

négro-africain initiée par Cheikh Anta Diop a été en particulier

poursuivie par Théophile Obenga. Il systématise le travail de recherche

directement à partir des textes égyptiens hiéroglyphiques eux-mêmes:

traduction, translittération, commentaire sémantique, grammatical,

philologique, linguistique, culturel.

Dans La

Philosophie africaine de la période pharaonique - 2780-330 avant

notre ère Théophile Obenga écrit :

"Il y a eu

une activité philosophique spécifique dans l'Egypte pharaonique. Cet

effort de questionnement radical face à la réalité rugueuse dura plus de

vingt cinq siècles, c'est-à-dire tout le temps et tout au long de la

splendide civilisation pharaonique. [...] La Maât est de l'ordre

du "comme il faut", tandis que le Noun de l'ordre de "ce à partir

de quoi" est advenu le monde tel qu'il est : le cosmos immense et

l'humanité de la planète Terre, la structure primordiale avec toutes ses

nervures essentielles et l'invention de la connaissance de soi qui ne va

pas sans celle du devoir. Telle est la couche originelle de la

philosophie pharaonique - dès le rythme majeur des pyramides - où le Noun traduit une notion de matière opérante et la

Maât

représente en hiéroglyphe parfait, la notion élevée de perfection

morale."

De même,

Mubabinge Bilolo, dans une série d'ouvrages et d'articles, a

étudié de manière très érudite la pensée égyptienne, notamment les "Cosmo-théologies

philosophiques d'héliopolis et d'hermopolis". Très schématiquement

rappelons qu'à la cosmogonie héliopolitaine est attachée l'Ennéade : Ra a engendré quatre couples divins

Shou (l'air,

l'espace) et Tefnut (l'humidité, l'eau), Geb (la terre) et

Nut (le ciel, la lumière, le feu), Osiris et Isis

symboles de la fécondité et qui engendrera l'humanité (Horus, le

neuvième élément), Seth et Nephtys couple stérile symbole

du mal. La cosmogonie hermopolitaine pose des principes opposés

symbolisés par quatre couples divins, l'Ogdoade : Kouk

(les ténèbres) et Kouket (la lumière), Noun (les eaux

primordiales) et Nounet (matière et néant), Amon (le

caché) et Amonet (le visible), Heh (l'illimité) et Hehet (le limité).

Les

sciences

S'agissant

des sciences il convient de mentionner d'abord l'ouvrage collectif Black in Science - ancient and modern publié en 1983 aux USA par Ivan Van Sertima, qui offre une synthèse très documentée de la

contribution des Africains et Africains-Américains à la science, de la

préhistoire, avec les tables numériques de l'Os d'Ishango trouvé

en République du Congo et daté de 23000 ans environ, à la période

contemporaine. Sont abordés les domaines de l'astronomie, l'agriculture,

l'architecture, les mathématiques, la médecine, la navigation, les

systèmes d'écriture, la métallurgie, la physique, l'ingénierie, la

technologie.

Astronomie

Un site

mégalithique très ancien, antérieur à celui de Stonehenge, en

Angleterre, environ 4800 ans avant J.-C., a également été mis au jour en

Haute-Egypte. La disposition des pierres levées sont considérées comme

la preuve de l'existence d'une astronomie dès cette époque reculée.

Site astronomique au Soudan

datant du néolithique, vers 4800 avant Jésus-Chris( (J. McKim Malville,

F. Wendorf, A. A Mazar, Romuald Schild, Megaliths and Neolithic

astronomy in southern Egypt, Nature, Vol 392, 2 April 1998,

pp. 488-491.

La thèse (PhD) de Mario Beatty The Image of Celestial Phenomena in The Book of Coming Forth By

Day : An Astronomical and Philological Analysis, met en évidence les

connaissances astronomiques des anciens Egyptiens jusque-là ignorées.

S'appuyant sur l'étude des textes hiéroglyphiques comme Le Grand

Hymne à Thoth inscrit sur la statue de Horemheb et des passages du Livre de la venue au Jour (Livre des Morts), Mario Beatty avait déjà analysé dans la revue ANKH des textes

hiéroglyphiques indiquant que les :

"anciens

Egyptiens semblent avoir découvert que la lune brillait non pas d'une

lumière émise intrinsèquement par elle-même, mais par réflexion de la

lumière provenant du soleil. Les observations astronomiques attestées

par ces textes permettent d'affirmer qu'au Nouvel Empire (1600 B.C. -

1080 B.C.) les Egyptiens savaient que la lumière lunaire avait pour

origine le Soleil."

L'article du

même auteur sur la notion de sphère céleste en Egypte pharaonique, "The

Celestial Sphere in Ancient Egypt", co-publié avec Allen Troy

dans ANKH, est également à signaler.

La

communication, résumée ci-après, de l'astrophysicien Jean-Paul Mbelek

sur Le lever héliaque de Sirius dans l'Afrique ancienne, à

la Journée ANKH'2000, a mis aussi en évidence les

implications de l'observation et du suivi au cours du temps de ce

phénomène astronomique, dans le domaine de l'histoire de l'astronomie,

des calendriers et celui de l'égyptologie :

"Après avoir

défini et caractérisé ce phénomène, une analyse prenant en compte le

lieu géographique et les conditions d'observation est proposée. Il

appara"t que les sites d'observation les plus favorables, pour la

découverte, à l'Ïil nu dans la Haute Antiquité, d'un phénomène aussi

fugace, se trouvent en Afrique de l'Est dans une région sub-équatoriale

centrée sur la Tanzanie actuelle".

L'astrophysicien

Jean-Marc Bonnet-Bidaud, a mené une mission

scientifique chez les Dogon du Mali qui a fait l'objet d'un film "Sirius,

l'étoile Dogon" réalisé par Jérôme Blumberg et d'une

conférence "Astronomie chez les Dogon". Equipé d'un matériel

scientifique moderne, il a pu concrètement vérifier la précision des

observations du ciel faites par les Dogon et au-delà de ce constat, à la

suite de Marcel Griaule, reconna"tre l'existence de l'astronomie

Dogon.

Anne-Sophie

von Bomhard, auteur de l'ouvrage Le Calendrier Egyptien, Une

"oeuvre d'Eternité, préfacé par l'égyptologue Jean Yoyotte, rassemble et analyse de nombreux documents astronomiques égyptiens :

tombe de Senmout, verso du Papyrus Ebers, plafond du

temple de Ramsès II à Louxor, Calendrier d'Eléphantine, Table

horaire décanale du sarcophage de Idy, temple de Dendérah, etc.

Au cours de son étude comparée des différents calendriers égyptiens -

sothiaque, solaire et lunaire, elle montre la très grande précision des

observations faites par les astronomes égyptiens.

Dans son

livre The Star of Deep Beginings - Genesis of African Science and

Technology, Charles S. Finch III, offre une nouvelle

synthèse portant sur la métallurgie, l'astronomie, l'architecture et la

navigation. Il insiste sur la dimension cosmique de la science

africaine. Charles S. Finch, médecin, avait déjà publié

une série de travaux sur les connaissances anatomiques, médicales,

prophylactiques, pharmaceutiques africaines non seulement chez les

anciens Egyptiens mais aussi chez d'autres peuples du continent comme

les Masaï ou les Banyoro d'Ouganda dont les chirurgiens pratiquaient la

césarienne.

Mathématiques

Le livre de

Théophile Obenga, La géométrie égyptienne - Contribution de l'Afrique

à la Mathématique mondiale, dédié aux savants égyptiens Imhotep (Ancien

Empire, vers 2780 avant notre ère), et Ahmès (vers 1650 avant notre

ère) ainsi qu'au mathématicien Africain Américain Thomas Fuller

(1710-1790) et aux mathématiciens africains contemporains, restitue la

géométrie égyptienne directement à partir des documents : papyrus,

monuments, instruments, bas-reliefs, etc. Les objets et problèmes

géométriques traités sont nombreux : la ligne droite, la circonférence,

les angles, le triangle, le rectangle, le losange, le carré, le trapèze,

les polygones réguliers, les symétries par rapport à un point et à un

axe, l'homothétie et la similitude, les aires du rectangle, du carré, du