Apport des

datations physico-chimiques

à la

connaissance du passé de l'Afrique

Louise Marie Diop-Maes

Article publié dans

ANKH n°8/9

Résumé

: Les

grandes étapes de l'évolution de l'homme sur le continent africain ainsi

que celles de ses migrations successives vers les autres continents sont

retracées à partir des résultats des datations physico-chimiques

révélant l'âge des vestiges paléo-anthropologiques, lithiques et

archéologiques. Cette synthèse aborde également la période historique

qui débute avec l'apparition de l'écriture vers 3400 avant Jésus-Christ,

en Egypte ancienne. Quoiqu'encore sporadiques, les datations ont permis

de restituer l'ancienneté méconnue et l'avancement des civilisations

noires africaines. L'ensemble des différentes datations corrobore les

travaux de Cheikh Anta Diop.

Abstract

: Contribution of the physico-chemical datings to the

knowledge of Africa's past.

The great stages of the evolution of

man on the African continent as well as those of his migrations towards

other continents are related here using the results of the

physico-chemical dating disclosing the age of the paleo-anthropological,

lithical and archaeological remains. This synthesis also tackles the

historical period which starts with the appearance of writing around

3400 B.C., in ancient Egypt. Although still sporadic, the dating allowed

the restitution of the misjudged ancientness and the advanced state of

Black African civilisations. The different datings taken as a whole

corroborate Cheikh Anta Diop's works.

1.

Introduction

L’archéologie

et les datations physico-chimiques sont cruciales pour la connaissance

objective et la compréhension du passé de l'humanité dans tous les cas

où font défaut des documents explicites : écrits ou événements repères

bien connus et datés comme certaines éruptions volcaniques, certains

tremblements de terre.

Les datations sont

indispensables non seulement pour les périodes préhistoriques mais aussi

aux différentes époques historiques de l'Antiquité aux temps modernes.

Nous passons ici en revue les grandes étapes de l'évolution historique

et culturelle de l'Afrique noire des origines au 16ème siècle

à la lumière des résultats des datations physico-chimiques.

2. Bref rappel des méthodes de datations

La chronologie relative à la

Terre est décrite en séquences géologiques dont les délimitations et la

nomenclature sont fondées sur l'étude des roches, du climat, du

magnétisme terrestre, de l'évolution biologique. Avec "l'apparition"de

l'homme s'y ajoute une séquence de nature archéologique qui comporte les

différentes étapes de l'évolution culturelle (dans son acception la plus

large) de l'humanité. Si l'on ramasse la chronologie terrestre sur une

année, alors l'homme moderne, l'Homo sapiens sapiens, apparaît le

15 décembre et l'écriture est inventée dans la matinée du 31 décembre.

Pour repérer les événements de la façon la plus objective possible il

faut définir une échelle de temps (ou référentiel temporel) constituée

d'une origine et d'une unité de temps (l'année solaire). Sur cette

échelle on affecte un temps "absolu" aux événements, c'est-à-dire leur

ancienneté par rapport au présent.

Les méthodes permettant de situer

dans le temps les étapes de l'évolution humaine sont multiples [1] :

- La stratigraphie

- Les relations typologiques

- La dendrochronologie

- La racémisation des acides

aminés

- Le dosage chimique :

azote, fluor, l'uranium

- L'hydratation de

l'obsidienne

- Les traces biologiques :

palynologie, paléontologie, micropaléontologie

- L'archéomagnétisme

- La thermoluminescence

- Les méthodes radioactives

: Carbone 14, Potassium-Argon, Uranium/Thorium.

Toutes les méthodes ne

permettent pas d'établir une chronologie absolue : exemples de la

typologie, de la stratigraphie, du dosage de corps chimiques qui sont

des méthodes de datations relatives. Les méthodes

stratigraphiques restituaient déjà, mais seulement de façon relative,

localement et non sans lacunes, des successions de cultures et d'âges

technologiques. Seules les datations physico-chimiques permettent de

déterminer, avec une approximation variable, l'âge absolu des couches de

terrain et, par suite, des êtres et objets qu'elles contiennent, ou bien

de dater directement les vestiges eux-mêmes lorsqu'ils s'y prêtent. Les

méthodes qualifiées d'absolues sont fondées sur des phénomènes physiques

naturels susceptibles de positionner un "événement" ou un "objet" sur

une échelle de temps absolu : c'est le cas par exemple de la méthode

de datation par le Carbone 14 (ou radiocarbone).

Le cas de la datation par le

Carbone 14 (14C

ou C14)

Deux phénomènes principaux

sont à la base de cette méthode qui est, de loin, encore aujourd'hui, la

plus utilisée :

1 - Le Carbone 14

contenu dans l'atmosphère est absorbé par les organismes vivants.

2 - Après leur mort,

la radioactivité du Carbone 14 qu'ils ont fixé de leur vivant, commence

à décroître de façon régulière et mesurable.

La radioactivité du Carbone

14 diminue de moitié en 5730 ans ± 40 ans : sa période de désintégration

est de 5730 ans ± 40 ans. La limite utile des mesures est habituellement

de l'ordre de 40 000 ans mais atteint 60 000 ans si les installations

sont très perfectionnées. Cependant, la concentration en Carbone 14 dans

les organismes, durant leur vie, a varié avec l'intensité des rayons

cosmiques. Des irrégularités sont donc observées par rapport à la

chronologie absolue, surtout entre 2500 et 1500 avant J.-C. D'où la

nécessité d'utiliser la dendrochronologie pour corriger les écarts et

calibrer les dates obtenues par le radiocarbone. Des tables de

correction ont été établies, faciles à utiliser. Elles ont été

contrôlées et affinées grâce au magnétisme thermorémanent et aux

différences saisonnières dans les feuillets sédimentaires (varves)

déposés dans les lacs périglaciaires.

Le résultat des mesures est

aussi affecté par les fluctuations statistiques, comme dans toutes les

mesures de radioactivité, car les impulsions (ou désintégrations) émises

par l'échantillon sont distribuées au hasard du temps. Le résultat

fourni est donc une moyenne assortie des écarts évalués par des calculs

standardisés.

Conventionnellement, les

dates sont d'abord données 'Before Present' (BP),

c'est-à-dire avant l'année 1950, prise au départ comme année

de référence. Selon le nombre obtenu, ces dates sont donc soit 'Before

Christ' (BC, avant J.-C.), soit AD, anno

domini, autrement dit, de l'ère chrétienne. Les publications

britanniques notent en lettres minuscules les dates non corrigées : b.p., b.c., a.d., et réservent les majuscules pour les dates

corrigées. Mais les conventions internationales s'en tiennent aux

majuscules pour les dates non corrigées. Il faut alors utiliser les

tables de calibration, et savoir que les dates brutes, dites 'conventionnelles',

sont basées sur l'ancienne estimation de la période de

demi-désintégration de Carbone 14 (demi-vie) : 5568 ± 30 ans, au lieu de

5730 ans ± 40 ans, de sorte que la date brute doit être multipliée par

1.03. Ces dates sont généralement publiées dans la revue Radiocarbon,

éditée par The American Journal of Science, (Yale University, New

Haven, Connecticut, USA).

Les dates concernant

l'Afrique sont souvent publiées par les inventeurs des échantillons et

les chercheurs dans les diverses revues consacrées à l'Afrique. Par

convention internationale, toute date radiocarbone brute est précédée du

sigle servant à désigner le laboratoire qui a effectué la datation, et

ce sigle est suivi du n° d'ordre, dans ce laboratoire, de la dite date,

c'est-à-dire de l'échantillon ; par exemple Gif- 5469, Dak-148.

|

Méthodes de

datation |

Domaine de

temps approximatif couvert en années |

|

Dendrochronologie |

actuel

jusqu'à -7000 |

|

Racémisation des acides aminés |

actuel

jusqu'à -100 000 |

|

Hydratation de l'obsidienne |

200 bp

jusqu'au-delà de - 1 000 000 |

|

Archéomagnétisme |

actuel

jusqu'à -7000 |

|

Thermoluminescence |

quelques

dizaines d'années bp jusqu'à -300 000 |

|

Carbone 14 (ou radiocarbone)

|

actuel

jusqu'à -60 000 |

|

Uranium/Thorium |

actuel

jusqu'à - 300 000 |

|

Résonance de spin électronique |

quelques 1000

ans à 20 millions d'années |

|

Potassium-Argon |

actuel à 4.5

milliards d'années |

Limites inférieures et

supérieures indicatives de validité des méthodes de datations absolues.

Loin d'être concurrentes,

les diverses méthodes se complètent en couvrant des périodes

différentes, en datant des éléments de nature variée, en se contrôlant

mutuellement. Elles ont bouleversé notre vision de la préhistoire et des

débuts de l'histoire.

3. Phénomènes géophysiques, haute

préhistoire et évolution générale

1) -

La méthode du

potassium-argon a permis de connaître l'âge des limites entre deux

périodes de polarité opposée du champ magnétique terrestre (tantôt nord,

tantôt sud). Grâce à ces repères chronologiques, une échelle valable

pour tout lieu du globe a pu être établie sur plus de 5 millions

d'années ; elle sert à dater, indirectement, les niveaux anciens tels

que terrasses fluviatiles, sites paléolithiques, quand une inversion

de polarité y est décelée. Ainsi a-t-il été possible de mettre en

évidence la corrélation entre des sites paléontologiques du lac Turkana

et de la vallée de l'Omo vers 1,8 million d'années (charnière fin

tertiaire / début quaternaire), ainsi que le signalent D. Grimaud-Hervé,

F. Serre et J.-J. Bahain, (Histoire d'ancêtres, Paris, éd.

Artcom, 1998).

2) -

La méthode du

potassium-argon a également permis de préciser des concordances de

phénomènes climatiques. Avant les datations on supposait qu'à chaque

glaciation européenne correspondait une période pluviale en Afrique et à

chaque phase interglaciaire, une période aride en Afrique. Les datations

montrent que ce sont au contraire les périodes arides, et non les

périodes pluviales de l'Afrique qui correspondent à des périodes

glaciaires de l'Europe. Ce scénario semble d'ailleurs beaucoup plus

logique puisque l’eau atmosphérique est partiellement immobilisée sur

les terres froides sous forme de glace et l'évaporation est moindre

quand les températures baissent. Les deux plus anciens pluviaux

africains repérés sont de beaucoup antérieurs à la plus ancienne

glaciation européenne. Le kamasien I, pluvial antérieurement

supposé contemporain de la glaciation de Mindel, c'est-à-dire 600

000 ans, a en réalité 2,1 millions d'années ! Le géologue français H.

Faure écrit en effet dans le volume I de l'Histoire générale de

l'Afrique (Unesco, chap. 16, p. 433) :

- Olduvai (Tanzanie) : la

succession des formations classiques et leur chronologie est la suivante

:

m. a = millions d'années

|

Pluvial |

(ancien

Kanjeran) |

Bed III |

-1,15 |

MA |

|

|

|

Bed II |

-1,7 |

MA |

|

Pluvial |

(ancien

Kamasian) |

Bed I |

-2,1 |

MA |

(d'après Leakey, Cook, Bishop - 1967, Howel - 1972,

Hay- 1975)

Tout ceci est évidemment

capital pour la connaissance de l'évolution et de l'expansion de nos

lointains ancêtres en Afrique même et sur les autres continents.

3) - Les datations

physico-chimiques ont permis d'établir que les pré-Australopithèques

sont apparus entre 5 et 4 millions d'années en Afrique orientale et

australe, que les Australopithèques se multiplièrent et se

diversifièrent entre 4 et 3 millions d'années parmi lesquels Lucy, (Australopithecus

afarensis d'Ethiopie) et Abel, (Australopithecus Bahrel ghazali du Tchad, cf. M. Brunet et al., 'Australopithecus Bahrel

ghazali, une nouvelle espèce d'hominidé ancien de la région de

Koro Toro (Tchad)', C.R. Acad. Sci. Paris, t. 322, série Iia, pp.

907-913, 1996).

De même s'avère-t-il

qu'entre 3,3 et 2,4 millions d'années, la Terre s'est rafraîchie et

l'Afrique orientale asséchée, que les premiers outils lithiques sont

apparus entre 2,6 et 2,4 millions d'années (région de Hadar en

Ethiopie et à l'est du lac Turkana au Kenya) et qu'on les trouve

dans la vallée de l'Omo (extrême sud de l'Ethiopie), entre 2,3 et

2 millions d'années.

Une cinquantaine de ces 'chopping

tools' très grossiers viennent d'être découverts en Chine, au site de Renzidong (région du bas Yangzijian), datés de 2,25 millions

d'années, mais sans fossile humain associé. Cela laisse supposer,

néanmoins, une première migration d'hominiens très ancienne, de

l'Afrique orientale vers l'Asie. La présence de quelques vestiges de

préhumains simiesques amène divers chercheurs à envisager la possibilité

de découvrir en Chine un second berceau de la lignée humaine. Mais rien,

à ce jour, ne vient étayer une telle hypothèse au stade crucial

proto-Australopithèque et Australopithèque en particulier.

C'est entre 2 et 1,6

millions d'années que sont attestés les Homo rudolphensis / Homo habilis, les plus anciens habitats, les premiers 'Homo

ergaster' / Homo erectus (jadis appelés 'pithécanthropes') -

Homo ergaster étant un Homo erectus archaïque. Les

Australopithèques ont continué d'exister à coté d'eux jusqu'à

environ 1 million d'années. Comme leurs prédécesseurs, c'est en Afrique

orientale que sont nés les Homo ergaster et erectus. Les

datations prouvent que c'est de là qu'ils ont essaimé dans d'autres

régions de l'Afrique, en Asie et en Europe, à plusieurs reprises, avant

et après avoir perfectionné la taille de la pierre. Leurs industries se

trouvent dans tout le continent africain, en Asie occidentale,

méridionale et orientale ainsi qu'en Europe. Les premiers bifaces

apparaissent vers 1,4 million d'années.

En Ethiopie, dans la haute

vallée du fleuve Awash, non loin d'Addis Abeba, l'ensemble des sites de

Melka Kunturé ' a permis de reconnaître une évolution de

l'industrie, depuis l'Oldowayen[2],

composé de nombreux galets aménagés ('choppers'), jusqu'à 'l'Acheuléen'

final, avec une représentation importante de bifaces, de hachereaux et

d'outils sur éclats ' (D. Grimaud-Hervé et al., Histoire

d'Ancêtres, éd. Artcom, 1998, p.44) - l'Acheuléen étant

l'industrie lithique riche en bifaces, créée par les Homo erectus

et décrite, au départ, d'après celle qui avait été découverte à

Saint-Acheul, (site éponyme) près d'Amiens, en France. Naturellement,

entre 1,8 million d'années et 400 000 ans, l'anatomie des Homo

erectus a évolué, notamment dans le sens d'un accroissement de la

capacité crânienne. L'observation des industries lithiques indiquent

qu'à chaque période aride les Africains perfectionnaient leur industrie

alors que certains d'entre eux émigraient, mais dans d'autres régions

que lors des périodes pluviales. L'évolution des Homo erectus a

été buissonnante.

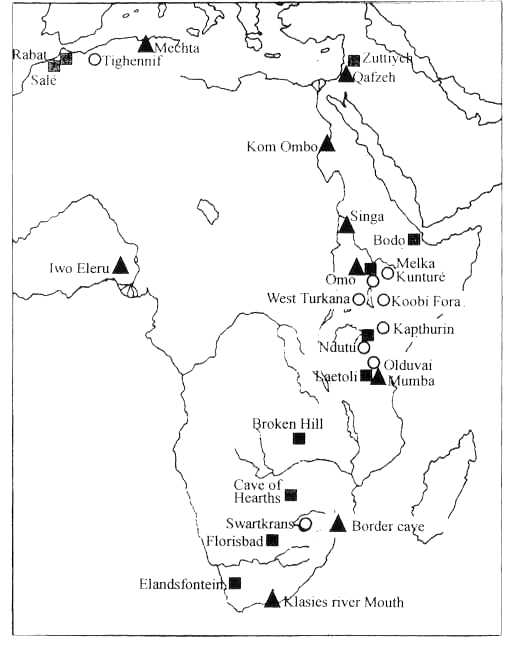

4) - Entre environ

400 000 et 120 000 ans, l'Afrique présente des hommes fossiles

intermédiaires entre les Homo erectus évolués et les Homo

sapiens sapiens appelés aussi Hommes modernes, c'est-à-dire,

grosso modo, déjà semblables à nous, en particulier par le

développement du lobe frontal du cerveau (qui permet de concevoir une

stratégie globale, une planification de l'action) et par une disposition

différente du réseau méningé (D. Grimaud-Hervé, 'Les empreintes

vasculaires observées sur les moulages endocraniens d'hominiens fossiles

et actuels', Anthropologie, XXXIV/1-2 . pp. 27- 34, 1996, pp.

27-34).

Le paléontologue allemand

Günter Bräuer distingue :

- entre 400 000 et

200 000 ans, approximativement, des Homo sapiens archaïques anciens (Bodo, Ndutu, Hopefield, Broken Hill, Eyasi,

...)

- entre 200 000 et

100 000, les Homo sapiens archaïques récents (Florisbad,

Laetoli H18, Omo 2, Eliye Springs au Kenya, Jebel Irhoud au Maroc)

- à partir de 130

000, les Homo sapiens anatomiquement modernes, ou Homo

sapiens sapiens commencent à apparaître (Omo 1, Mumba 21, Klasies

river, Border Cave, Omo 3, Dire Dawa, Kanjera, Oldoway, ...).

Avant les datations

physico-chimiques, les chercheurs européens n'imaginaient pas que les Homo sapiens africains aient pu être plus anciens que les

Homo

sapiens européens et encore moins qu'ils puissent être nés en

Afrique intertropicale - (ce que la génétique a confirmé).

En Europe, G. Bräuer

distingue (Ankh 1994) :

p

de 400 000 à 150 000 ans, des Hominidés 'anté-Néandertaliens'

qui sont des Homo erectus évolués.p

de 150 000 à 70000, des 'Néandertaliens précoces',

intermédiaires entre Homo erectus évolué et Homo

neandertalensis.p de

70000 à 35000/30000, les Néandertaliens tardifs ou typiques,

dont le front est resté fuyant et dont les derniers ont vu arriver les

Hommes modernes venant du sud-est, avant de disparaître.La

classification de B. Vandermeersch est un peu différente :

p de 400 000 à 250 000 ans,

apparition sur les fossiles de certains caractères néandertaliens ;

p de 250 000 à 100 000

ans (glaciation de Riss), organisation des caractères de

l'architecture néandertalienne ; p

de 100 000 à 35000, stabilisation de cette architecture ; (History

of Humanity, Unesco, vol 1, chap. 9).

4. Paléolithique moyen et peuplement

Dans ' History of

Humanity ' (Unesco, volume 1, 1994 chap. 11, p.130-131) F. Wendorf,

A . Close et R. Schild indiquent les dates suivantes pour l'Acheuléen

final à la charnière du paléolithique moyen :

-

260 000 ans

à Isimila

en Tanzanie (Howel et al., 1972) par la méthode de

l'Uranium-Thorium.

- 230 000 ans au lac

Baringo (nord-Kenya) par la méthode du potassium-argon

(Bishop, 1972, table 1, Leakey et al., 1969)

- 240 000 ans à

Malawa Gorge au Kenya par la méthode du potassium-argon

(Evernden et Curtis, 1965, p. 358)

- 200 000 ans est

l'âge estimé pour l'Afrique du Sud

- 235 000 ans

(±

5000) à Gademotta en Ethiopie par le potassium-argon, mais 181

000 ans (± 6000) à Kulkuletti, localité voisine, et même 149 000

ans (±12000), écarts probablement dés à des différences de niveaux.

-

En Egypte / Sahara oriental,

200 000 à 100 000 (Close, Wendorf, Schild in 'Sahara', 3,

1990, p. 121).

Ces auteurs constatent que

le Paléolithique moyen débute au Maghreb 100 000 ou 150 000 ans plus

tard qu'en Afrique orientale.

En Asie occidentale, le

Paléolithique moyen s'installe vers 150 000 /125 000 ans (âge obtenu par

la méthode ESR = résonance de spin électronique) probablement

apporté par 'l'homme de Galilée’ ou de Zuttiyeh (Homo

sapiens archaïque venu d'Afrique orientale vers 150 000 ans : niveaux yabroudiens, cf. G. Grimaud-Hervé

et al., 1998, p.

159)[3].

Il faut avoir présent à

l'esprit le fait que l'homme anatomiquement plus évolué naît dans un

contexte lithique donné. Ainsi les premiers Homo erectus ont-ils

continué à retoucher les galets avant d'inventer les bifaces et les

hachereaux, vers 1,4 million d'années. De même, Omo 1, Homme

moderne, est-il associé à du paléolithique moyen vers 130 000 ans. Ce

sont ses descendants qui inventeront, quelque 70000 ans plus tard, le

Paléolithique supérieur. En Afrique orientale, il semble que le

Paléolithique moyen ait été élaboré par les derniers 'Homo sapiens

archaïques anciens' (selon la classification de G. Bräuer).

Toujours dans la région

Isra‘l-Palestine les Hommes de Qafzeh sont, eux, des Hommes

modernes datés de 92000 ans par la méthode de la

thermoluminescence.

Dans cette région, le

paléolithique moyen dure jusque vers 43000/40000 ans - industrie de

transition (cf. A.J. Jelinek et O. Bar Yosef, History of Humanity,

Unesco, vol 1, 1994, chap. 14). Les paléontologues ont baptisé

'Proto-Cro-Magnon' les Hommes de Qafzeh parce que ces derniers ont

finalement donné naissance, après émigration, aux 'Hommes de

Cro-Magnon', célèbres fossiles d'Hommes modernes récents de

la France du Sud-Ouest. Mais les Hommes de Qafzeh eux-mêmes sont très

probablement venus lors d'une nouvelle migration, postérieure à celle de

l'Homme de Zuttiyeh, depuis l'Afrique orientale, par la vallée du Nil. 'L'Homme

de Singa', au sud de Khartoum, peut en représenter un jalon.

Le laps de temps séparant

les Hommes de Qafzeh de l'Homme de Zuttiyeh semble trop court pour que

le dernier puisse descendre des premiers ? Et y a-t-il des fossiles

intermédiaires sur place ?

Cependant, toujours en Asie

occidentale, sont juxtaposés, durant la même période, des crânes de

Néandertaliens : à Tabun, l'un d'eux a été daté de 120 000 ans

(C.S. Larsen, 1991)_ ; à Kebara et à Amud, ils sont datés

de 60000 ans. Au Kurdistan Irakien et en Ouzbékistan (limite orientale

de la population néandertalienne) ils ont été découverts dans des

niveaux compris entre 70000 et 45000 ans. Les Hommes de Skhul qui

ont 100 000 ans et dont la morphologie est composite, pourraient

résulter du contact entre Homo sapiens archaïques de Zuttiyeh et

Néandertaliens de Tabun (?).

En l'absence de vestiges

pré-néandertaliens dans le Proche-Orient, O.Bar-Yosef et B.

Vandermeersch présument que ce sont des Néandertaliens d'Europe

qui ont migré sur plusieurs générations vers l'Asie occidentale, lors de

froids extrêmes (cf O.Bar-Yosef et B. Vandermeersch, in 'Les

origines de l'humanité', dossier Pour la Science, janvier

1999, p.107 - 108).

La question se pose alors de

savoir si, quelque 100 000 ans après les Homo sapiens archaïques

d'Afrique, les 'Néandertaliens précoces' d'Europe ont inventé de

façon tout à fait autonome, le débitage 'Levallois’ et la

pointe 'moustérienne', c'est-à-dire le même Paléolithique Moyen

qu'en Afrique orientale ?

Cependant, une possibilité

de passage a pu exister entre l'Afrique du Nord et l'Europe au détroit

de Gibraltar à certains moments de la préhistoire. Durant les périodes

glaciaires, le fond de la Manche était assez largement asséché, les

rivages pouvaient se déplacer de 5 à 10 km, voire davantage, selon la

pente, d'une part, et l'ampleur de la régression marine, d'autre part.

Or, le détroit de Gibraltar a 14 km de large de nos jours.

Dans son chapitre sur la

préhistoire de l'Afrique du Nord (Histoire générale de l'Afrique,

Unesco, vol. I, p. 607) L. Balout écrit à propos de l'Acheuléen

maghrébin : ' La principale originalité est la place tenue par

les hachereaux sur éclats. Sa présence en Espagne (Rio Manzanares, près

de Madrid) et son franchissement des Pyrénées ont conduit H. Alimen à

reconsidérer le problème du franchissement du détroit de Gibraltar. Elle

conclut à l'existence d'un isthme favorisé par de hauts fonds, rendu

praticable au cours des régressions rissiennes (' Les isthmes

hispano-marocain et sicilo-tunisien aux temps acheuléens '. Anthropologie, 1975, 79, 3 : p. 399-430).

L. Balout constate ensuite

que le débitage Levallois apparaît au Maghreb dès l'Acheuléen

ancien et que la technique de 'l'éclat-nucléus' est présente (technique

de Kombema en Afrique méridionale) ; cette technique permet

d'obtenir un pourtour tranchant parfait. Il se demande enfin si c'est

l'Afrique qui a transmis à l'Europe des méthodes aussi élaborées ? Les

sites moustériens en revanche sont plus rares. L. Balout observe que '

le moustérien maghrébin n'a pu venir que de l'est '.

Puis, du Nil à l'Atlantique,

dans le Sahara et en Afrique du Nord, à partir d'environ 50000 / 40000

ans, les pointes moustériennes, déjà plus petites, sont systématiquement

pédonculées, constituant l'industrie 'atérienne' du site

éponyme, Bir el Ater, dans le Sud Constantinois, en Algérie.

En Afrique occidentale et

centrale, les industries sont rarement 'en place' et par conséquent

difficiles à dater. En Afrique forestière, les classifications lithiques

sont différentes ('Sangoen', 'Lupembienî) ; leur

ancienneté et leur durée sont mal connues.

5. Fin Paléolithique moyen /

Paléolithique supérieur

Ce qui caractérise

l'industrie du paléolithique supérieur c'est le microlithisme géométrique. Les outils lithiques et leurs formes sont de plus en

plus diversifiés. Objets de parure et art apparaissent.

A - Les dates

En Afrique orientale, la

charnière se situe vers 50000 ans à Ndutu et dans la gorge

d'Olduvaï, d'après plusieurs auteurs ; mais dans la grotte du

Porc-Epic, près de Diré Dawa, en Ethiopie, la date de 61000

ans BP a été obtenue par la méthode de l'hydratation de l'obsidienne

(F. Wendorf et al., History of Humanity, vol. 1 chap. 11

p. 131, d'après J.D.Clark et al, 1984, 'A Middle stone Age occupation

site at Porc Epic cave, Diré Dawa, East central Ethiopia', African

Archéol. Rev ; Cambridge, vol. 2 p. 37/71). En Afrique

australe, environ 38000 BP à Border Cave (Butzer et al.

1978), 30000 BP au Cap. Au Maghreb, 14000 BP (Oranien ou 'Ibéro-maurusien’)

[4].

En Asie occidentale, 43000 / 40000 BP. En Europe 38000/ 33000 BP. (History of Humanity, chap. 20 à 24 et autres sources).

En Afrique orientale,

l'évolution est remarquablement continue dans le temps et dans l'espace

(passage insensible d'une industrie à une autre). Les industries locales

sont certes spécifiques et variées mais, grosso modo,

l'observation montre que l'Afrique orientale d'abord, puis l'Afrique

australe sont passées à l'industrie dénommée 'Stillbayen’

(décrite au site de Stillbay en Afrique du Sud). Les 'feuilles de

laurier' sont travaillées sur deux faces, les éclats finement retouchés

par différents plans de frappe, dominance de la forme triangulaire ...

cette industrie est encore du 'Middle stone âge’ mais évolué et

final. Apparaît ensuite au Kenya l'industrie 'Capsienne’

[5]

(encore plus raffinée) et qui a été rebaptisée 'Eburran’

du nom de la montagne volcanique où tant de sites sont localisés, près

des lacs Naïvasha et Nakura ; elle aurait débuté vers 20000 BP (P.

Robertshaw, Journal of African History., 1984 p. 380).

Des variantes de cette

industrie apparaissent un peu plus tard, en Egypte, en Cyrénaïque puis

au Maghreb oriental, vers 9000 BP. En Afrique occidentale le

Paléolithique supérieur est peu daté. Ë défaut de mieux, l'âge de l'homme d'Iwo Eleru (Nigeria) lui est attribué, soit environ 11000

BP. Dans la zone du fleuve Congo, le Tshitolien apparaît vers

14000/ 12000 BP dérivé du Lupembien (nombreux tranchets) adapté à

la coupe du bois.

B - La grotte du

Porc-Epic

Mais il importe de s'arrêter

sur le cas de la grotte du Porc-Epic et de sa région, en

Ethiopie.

La grotte du Porc-Epic est

située à 2 km au sud de Dire Dawa. Y fut découvertes en toutes

sortes de roches (notamment silex, obsidienne, parfois même hématite)

une industrie de taille moyenne et petite nettement apparentée au Stillbayen, et une mandibule humaine très robuste, mais

'anatomiquement moderne' selon la classification de G. Bräuer, dans le

niveau le plus ancien, daté de 77500 ans.

Les parois de cette caverne

portent des peintures ' recouvertes de concrétions et considérées

comme antérieures à la couche archéologique la moins ancienne ' (H.

Alimen, 1955, p.443). Or deux dates ont été obtenues à partir de

pièces en obsidienne : 61000 et 77500 ans BP. Dans la moitié

supérieure du remplissage de la grotte, des microlithes géométriques

sont présents. Ë l'outillage de pierre se mêlent des fragments d'oeuf

d'autruche et des fragments de poteries que les découvreurs ne croient

pas être contemporains de l'industrie des mêmes couches.

La question qui se pose est

: de quand datent ces peintures ? L'âge habituellement attribué à la

naissance de l'art est 35000 à 40000 ans environ. Les sujets peints ici

sont l'homme (20 figurations très schématiques) l'éléphant, le lion, les

antilopes, les bovidés, un bubale, un cerf, une autruche. Les peintures

sont rouges, ocre jaune et brun-rouge. Richard Leakey estime à 35000 ans

des figurations rupestres de Tanzanie qui sont aussi très schématiques

(cf. La naissance de l'homme, Paris, éd. du Fanal, 1981,

pp. 163-164). Les techniques les plus récentes permettent de dater les

peintures elles-mêmes ; nous avons donc les moyens, maintenant, de

savoir si les peintures de la grotte du Porc-Epic sont plus anciennes ou

moins anciennes que 35000 ans, ou si elles sont contemporaines des

fragments de poterie. Ë noter également l'existence de perles faites en

coquilles d'Ïufs d'autruche datées de plus de 40000 ans, découvertes sur

le site d'Enkapune Ya Muto (Lac Naivasha, Kenya ; cf. R. G. Klein,

'L'art est-il né d'une mutation génétique ? La Recherche hors

série n°4, 'La Naissance de l'Art', novembre 2000, pp. 18-21).

Indépendamment de cette

question très intéressante, la grotte du Porc-Epic représente une pièce

capitale du puzzle préhistorique : c'est actuellement, à ma

connaissance, le seul endroit où l'on ait une date aussi ancienne pour

la charnière Paléolithique moyen/Paléolithique supérieur. Déjà, avec la

date de 50000 ans, il était clair que l'invention du Paléolithique

Supérieur avait eu lieu en Afrique orientale, ce qui est rarement dit.

Avec les dates obtenues à la grotte du Porc-Epic, ce n'est plus 7000 ou

8000 ans avant l'Asie occidentale que l'Afrique orientale a inauguré le

Paléolithique supérieur, mais une vingtaine de milliers d'années.

C - Des Africains en

Europe

En Asie occidentale, le

passage du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur se fait aussi

progressivement. En Isra‘l une séquence transitionnelle est repérée

entre 43000 et 40000 BP. Ofer Bar-Yosef en déduit que l'évolution s'est

faite sur place, sans influence extérieure, (History of Humanity, Unesco, vol. 1, chap. 24, p. 241 et 59). Le fait que

l'Egypte connaisse elle aussi une évolution continue et particulière,

même un peu plus tardive, semble-t-il, pourrait confirmer cette

autonomie.

Il en va différemment en

Europe où, à l'exception de quelques endroits localisés dont nous dirons

un mot plus loin, le Paléolithique supérieur repose directement sur le

Paléolithique moyen, même si, dans les régions septentrionales de

l'Europe, durant l'interstade 'les cottés‘ (36000 à 34000 BP),

quelques modifications dans le faciès lithique sont décelées : les Néandertaliens ont adapté leur industrie à la vie dans des steppes

parcourues par d'importants troupeaux d'herbivores (cf. Marcel Otte,

History of Humanity, vol. 1 chap. 21, p. 210).

La première formation ou

assise du Paléolithique Supérieur en Europe a reçu le nom d'Aurignacien,

ou culture aurignacienne, d'après le nom du lieu où elle

fut d'abord découverte : Aurignac en Haute-Garonne. C'est dans

les Balkans qu'elle est la plus ancienne : 40000 ans BP (Bulgarie,

Hongrie). En France, elle débute vers 35000 B.P (dates C14). Les

spécialistes s'accordent pour penser qu'elle a été apportée en Europe

par des migrants venus d'Asie occidentale (descendants des Hommes de

Qafzeh). Eux-mêmes très probablement venus d'Afrique orientale).

Cependant, de la Bourgogne

au nord-ouest de l'Espagne, et en Italie, une industrie intermédiaire

entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur existe sur

certains sites. En France elle est appelée 'Chatelperronien’,

du nom de la localité où elle fut découverte : Chatelperron (dans

le département de l'Allier). Les datations indiquent que des Néandertaliens tardifs vivaient encore en Europe occidentale il n'y

a que 35000 ans et qu'ils étaient les auteurs de cette industrie. Deux

interprétations possibles ont été formulées :

a/. perfectionnement

ultime et autonome de l'industrie néandertalienne.

b/. évolution par

contact avec les Aurignaciens, d'une manière ou d'une autre :

imitation des outils aurignaciens, avec une technique différente,

métissage culturel.

L'interprétation b/ paraît

plus plausible que l'interprétation a/ : cf. N. Mercier et H. Valladas

et al., in Nature, vol. 351, 27 juin 1999, pp. 737-738 ; J. J.

Hublin 'Derniers Néandertaliens et É' in Pour la Science, dossier

hors série sur Les Origines de l'Humanité, janv. 1999 p.

110-118 ; Anne Taverne, in La Recherche, n°334, septembre 2000,

pp. 48-51.

Notons au passage que plus

de 20 ans avant que la communauté scientifique internationale ne

commence à l'admettre

[6],

Cheikh Anta Diop écrivait que l'Homo sapiens sapiens était né en

Afrique [7].

Cette affirmation était le résultat de l'observation et de

l'interprétation objective des faits. En effet, les plus anciens

Hommes modernes qui aient été trouvés en Europe

occidentale sont les premiers Aurignaciens, ceux de la couche

inférieure de l'industrie aurignacienne, l'‘Homme de Combe

Capelle' et les deux squelettes entiers du fond de la Grotte

des Enfants au site italien de Grimaldi /Baoussé-Roussé,

proche de Menton. Ils présentaient une parenté évidente avec les

squelettes de l'Afrique intertropicale (prognathisme, nez large,

verticalité des ilions et courbure de la crête iliaque chez la femme,

etc.) ; de nombreux anthropologues européens l'avaient constaté. Et,

d'après les découvertes paléontologiques et paléolithiques déjà

effectuées en Afrique (cf les ouvrages et articles de C. Arambourg et H.

Alimen entre 1952 et 1961), C.A. Diop avait constaté que seul le

continent africain recelait les vestiges de tous les stades évolutifs,

tant après qu'avant les Australopithèques ; vu la morphologie des

premiers Aurignaciens d'Europe, il a logiquement pensé qu'ils ne

pouvaient venir que d'Afrique, selon un itinéraire à préciser et resté

hypothétique avant la découverte de l'Homme de Qafzeh et la

multiplication des datations.

Dans les années cinquante -

début des années soixante, en l'absence de datation absolue des

industries et des hommes fossiles africains d'aspect moderne, les

chercheurs occidentaux restaient persuadés que les Homo sapiens

sapiens n'avaient pénétré en Afrique que très tardivement à partir

de l'Asie . Ils s'évertuaient à trouver en Europe même le maillon

manquant entre les Homo erectus évolués Européens et les Hommes de Cro-magnon proprement dits (c'est-à-dire

orthognathes,

à nez étroit, ancêtres directs des Européens) et ce - soit

indépendamment des Néandertaliens - soit en passant par eux. En

effet, les Aurignaciens prognathes et à nez large, contemporains

de la couche de base du faciès aurignacien étaient perçus comme une

population intrusive, insérée dans le sud de l'Europe comme un corps

étranger entre les Néandertaliens et les Cro-Magnons.

Puis, dans les années 60/70,

ces mêmes Aurignaciens furent progressivement ramenés au rang de

simple sous-groupe, inclus dans une population dénommée globalement 'Cro-Magnons’

[8] 'à

larges variations' englobant tous les types, (y compris des crânes

complexes d'Europe centrale pouvant peut-être provenir d'un métissage

avec les Néandertaliens), et cela, sans plus tenir compte de la

chronologie exacte et précise. (cf. E. Genet-Varcin, Les Hommes

fossiles, Paris, Boubée, 1979, pp. 179 et sq ; et Origine

et évolution de l'Homme, ouvrage collectif, Laboratoire

de Préhistoire du Musée de l'Homme, Paris, MNHN, 1982, p. 211 et sq).

Il serait trop long de

développer ici une analyse critique de ce glissement opéré à la suite

des travaux de P. Leroux et de F. Mantelin. Observons seulement que :

a

- Les deux squelettes

aurignaciens anciens de la Grotte des Enfants à Grimaldi ont été

trouvés au fond d'une fosse creusée dans le Moustérien tandis que

les restes de l'Homme de Cro-Magnon étaient enterrés dans

l'Aurignacien - Ils ne peuvent donc être du même âge alors qu'ils

sont présentés comme tels dans les publications récentes (notamment

celle du Musée de l'Homme, 1982). L'Homme de Cro-Magnon ne peut

être que moins ancien : soit du Gravettien, environ 27000 BP, soit du

solutréen inférieur, 23000 BP.

b -

L'Homme de

Combe Capelle date de 35000 ans (D. Grimaud-Hervé et al., op. cit., 1998, p. 79), son ancienneté a été confirmée, entre

autres, par F. Bordes et J.J. Bouvier (cf. E. Genet-Varcin, 1979, p.

180). Les Aurignaciens d'Espagne, sont maintenant datés d'environ

38500 ans (Nature, 27 juin 1991, p. 737). Selon l'hypothèse

formulée par C.A. Diop, les descendants des Aurignaciens ont dé

perdre en Europe leur coloration foncée, surtout durant le fort maximum

glaciaire de 23000 à 19000 BP. Un confinement au moins partiel dans les

grottes a dé y contribuer. En 1981, Richard Leakey a de même supposé que

les Homo erectus passés d'Afrique en Europe avaient dé perdre

leur pigmentation (La naissance de l'homme, éd. du Fanal,

p. 117)

[9].

c -

La première reconstitution de la mâchoire de l'adolescent aurignacien de

Grimaldi avait, certes, exagéré son prognathisme, mais ce prognathisme

existe néanmoins et il y a 18 signes qui peuvent différencier le

squelette (tête et corps) des ressortissants de la zone intertropicale

africaine de celui des individus récents (à partir de 25000/20000 BC) de

la zone tempérée froide européenne, encore qu'en Afrique

intertropicale même, une grande variabilité existe. Sans être

majoritaires, quantités d'individus y ont le nez moins large et peu de

prognathisme, et cela, depuis la préhistoire, ainsi que le montre

notamment la description par H. Alimen de l'un des Hommes d'Oldoway.

(La Préhistoire de l'Afrique, 1955, pp. 397-398). La plupart de

ces signes distinctifs ont été répertoriés dans un texte de M. Chabeuf,

sous le titre 'À propos de l'Homme de Grimaldi - Mélanodermes, Nègres

et Négroïdes’. Ce texte permet aussi de remettre en cause, comme je

l'avais fait dans ma thèse

[10],

la classification des 'Hommes de Mechta’ qui vivaient au Maghreb

entre 14000 et 10000 BP. Le récent ouvrage de B. Sall, Racines

éthiopiennes de l'Egypte ancienne (Khepera/L'Harmattan, Paris,

1999) apporte des éléments qui confirment ces observations (pp.

163-180).

d -

Le cas de l'Afrique du Nord

Ajoutons que l'ostéologie

des premiers Aurignaciens d'Europe et d'Asie occidentale, celle

des 'Hommes de Mechta’ et celle des 'Capsiens’ interdisent

d'appeler 'Blancs' les 'proto- méditerranéens' comme le fait M. Cornevin

dans son ouvrage Secrets du continent noir révélés par

l'archéologie, p. 52.

Comme les Homo erectus

l'avaient fait à plusieurs reprises lors des périodes humides, les

habitants du Soudan oriental et central ont occupé le Sahara jusqu'à la

côte méditerranéenne quand les conditions naturelles les y incitaient.

Les disparités climatiques régionales observées et leurs oscillations

ont contribué à ce processus.

Déjà H. Alimen avait observé

l'unité des styles dans les figurations pariétales en Afrique de l'est,

du nord et du sud. Elle notait qu'en Afrique orientale l'art est ancien

selon L. Leakey (Paléolithique supérieur) et devient vite naturaliste.

Sur les rives ouest des lacs Victoria et Eyasi et en Tanzanie

centrale, l'ancienneté des peintures est attestée (environ 35000

ans) : le Stillbayen est présent dans les districts riches en

peintures et les couches archéologiques contiennent, à plus de 5 m de

profondeur, des matières colorantes et des palettes de couleurs

alors qu'en Afrique du Nord ' les plus anciennes semblent incluses

dans les couches à industrie capsienne ' qui est postérieure à 10000

BP. En Egypte et en Libye, elles paraissent d'un âge intermédiaire

notamment au Djebel Ouennat. Comme B. Sall l'a rappelé dans le précédent

numéro de Ankh, des affinités ont été constatées entre

l'industrie des hommes de Mechta et le Qadien en Nubie

[11].

Les Noirs ne se sont certainement pas arrêtés dans les massifs du Sahara

central où des 'Blancs' (imaginaires) seraient venus les rejoindre ' dès 8000 BC

' ! Dans l'Histoire générale de l'Afrique (Unesco, vol. 2, chap. 17, 'Les Protoberbères') J.

Desanges observe que, dans l'iconographie égyptienne de l'ancien Empire,

les Libyens sont représentés avec le type africain ('grande taille,

lèvres épaisses'). C'est seulement vers 2300 BC qu'apparaît ' un

groupe ethnique nouveau, à la peau plus claire et aux yeux bleus avec un

pourcentage non négligeable de blonds ' (p. 461). Auparavant, il n'y

avait dans toute l'Afrique septentrionale, y compris l'Egypte, que de

minimes infiltrations de Blancs et de Sémites. Le métissage date de

l'invasion des Hyksos (à partir de 1730 av. J.C.).

6. Coup d'oeil sur l'Asie

méridionale et orientale

Les paléontologues se sont

demandé pendant longtemps si l'Asie, plutôt que l'Afrique, n'était pas

le berceau de l'humanité, du moins au stade Homo erectus

(Pithécanthrope de Java) ou au stade Homo sapiens sapiens.

Là encore les datations ont

joué le rôle essentiel pour tirer au clair cette question. G. Bräuer a

déjà montré dans cette revue même (n°3, 1994, p. 139) que de telles

hypothèses ne peuvent pas être retenues dans l'état actuel des

découvertes.

Au stade Homo erectus

archaïque, une mandibule, un éclat et un percuteur ont été découverts

dans la grotte de Longgupo, en Chine du Sud, daté de 1,8 million

d'années, ce qui prouve la migration précoce des plus anciens Homo

erectus africains ; mais c'est au niveau de 1 million d'années à Java

et 800 000 ans en Chine qu'apparaissent des séries d'Homo

erectus s'échelonnant dans le temps. Cependant, dans les deux cas,

apparaissent des lacunes paléontologiques et chronologiques entre les

séries de vestiges, ce qui signifie que des migrations se sont produites

de l'Afrique vers l'Asie à des stades différents d'évolution,

particulièrement à ceux des Homo sapiens archaïques et des Homo sapiens sapiens ou

Hommes modernes lesquels arrivent

tard en Chine (vers 20000 BC).

En Inde, les

conditions géologiques de fouilles ne sont guère favorables. En dehors

du site septentrional de Kiwat, vieux de 1,6 million d'années,

ont été dénombrés treize sites principaux dont la moitié sont groupés

dans la région de la rivière Narmada (région nord-ouest). Bifaces et

hacheraux acheuléens sont présents. Un crâne

incomplet, intermédiaire entre Homo erectus et Homo sapiens

archaïque a été trouvé. Il a beaucoup de ressemblance avec celui du

gisement de Dali en Chine centrale.

Sur la côte Est du

Japon,

à Takamori, des outils en pierre ont été découverts sous une

couche volcanique datée d'environ 300 000 ans, (D. Grimaud-Hervé et

al., 1998, p. 56). C'est la plus ancienne attestation de présence

humaine dans ce pays et cela laisse supposer qu'un pont a dé exister

lors d'un fort maximum glaciaire (régression marine). Tomokazu Endo

(1994) a attribué 350 000 ans d’âge à cette industrie lithique (époque

de la glaciation de Mindel en Europe).

Les divers spécialistes

s'interrogent sur quelques hybridations possibles entre Aurignaciens

et Néandertaliens, en Europe et aussi en Indonésie entre les

nouveaux arrivants (Hommes modernes) et les occupants précédents,

ce qui permettrait d'expliquer, selon eux, la morphologie de certains

crânes. Mais dans l'état actuel des découvertes, un hiatus

chronologique de 50000 ans les sépare comme l'a fait remarquer G.

Bräuer.

Notons de plus avec G.

Bräuer que certains caractères que l'on croyait spécifiquement

asiatiques, existent en fait, dans environ 20% des populations de

l'Afrique noire, ce qui conduit à penser que des émigrants, parmi les

ancêtres de ces populations, se sont multipliés en Asie orientale. Une

équipe de généticiens chinois et texans a récemment confirmé l'origine

africaine des Chinois (cf. Proceedings of the National Academy of

Sciences, Etats-Unis, vol, 95, septembre 1998).

L' 'Homme moderne’

est arrivé au sud de la Malaisie il y a environ 40000 ans et en

Australie vers 30000 BP ou peut-être plus tôt. Certains spécialistes

avancent 50000 ans pour une première vague d'immigrants.

Les Amériques ont été

peuplées tardivement. La date des premiers arrivants reste discutée. Ils

provenaient vraisemblablement de l'Asie centrale et orientale par le

détroit de Béring, pris dans les glaces lors de la dernière glaciation.

Ils ont occupé successivement toutes les régions du nord et du sud le

long du Pacifique et de la cordillère des Andes jusqu'à la Patagonie.

Mais le site complètement isolé dans la corne atlantique du Brésil (Toca do Boqueira / Pedra Furada) pourrait s'expliquer

par une traversée involontaire réalisée par hasard, sur une barque, de

quelques Africains entraînés (comme l'a été P.A. Cabral en 1500), par

des courants marins (comme aussi probablement quelques rescapés

de l'expédition du frère de l'empereur du Mali, vers 1300, puisque,

selon diverses sources, les Espagnols trouvèrent en Amérique 'des

populations noires arrivées en très petit nombre'[12]).

L'eau de pluie leur aurait permis de subsister. C'est en tout cas plus

plausible que de les imaginer venant du pacifique, en traversant les

Andes et l'Amazonie[13].

7. Néolithique

Le passage du Paléolithique supérieur au

Néolithique se fait par l'Epipaléolithique ou par le

Mésolithique.

La définition du

Néolithique a donné lieu à des controverses, et la question a été

posée de savoir si l'on pouvait parler de 'révolution néolithique'.

Si le Néolithique se réduit à la capacité d'accumuler des provisions

grâce à la production agricole, force est de constater que l'agriculture

n'apparaît pas forcément en même temps ou au même endroit que d'autres

éléments habituellement considérés comme propres au Néolithique :

céramique, polissage de la pierre, domestication des animaux, vannerie,

tissage, agglomération notable des habitations ...

Il a été admis

internationalement de substituer le concept anglo-saxon de 'food

production' à celui de Néolithique, ce qui paraît valable pour la Haute-Egypte et la

Basse-Nubie mais pas pour toute l'Afrique

où élevage et agriculture sont des activités souvent séparées, où la

céramique est très précoce, où les métaux eux-mêmes peuvent apparaître

en même temps que l'agriculture, où l'abondance de la pêche, de fruits,

d'animaux comestibles très différenciés, permettait aux habitants

d'avoir une vie déjà de type néolithique dans des régions où ils

n'avaient pas encore un besoin pressant d'une production agricole

proprement dite : sédentarisation, accroissement des densités de

populations, ateliers de fabrication d'industrie lithique, meulesÉ Je

proposerais donc de donner au Néolithique une certaine épaisseur

et de convenir qu'il commence quand deux de ces éléments apparaissent.

Répertorions les faits

suivants :

- Début

d'agriculture en Haute-Egypte vers 10000 BP (A. Close, in Journal

of African History, 1984 ; vol. 25, p.4) et environ 1000 ans plus

tard dans le Sahara central.

- Vers 10000 - 9000

BP, en Basse-Nubie (sites de Nabta Playa et de Kir Kiseiba, à

l'ouest d'Abou Simbel), domestication des bovins (F. Wendorf, A.

Close, A. Gautier et R. Schild, 'Les débuts du pastoralisme en Egypte'

in 'La Recherche' vol. 21 n°220 avril 1990 pp. 436-446). Les

auteurs précisent que ce processus de domestication des bovins est 'légèrement

plus ancien' qu'en Asie.

- Vers 10000 BP

les outils polis commencent à apparaître dans le Nachikoufien,

en Zambie septentrionale (F. Van Noten, in 'Méthodologie et

Préhistoire', Histoire générale de l'Afrique, vol 1,

1980, Unesco /jeune d'Afrique, Paris, p.676).

- Vers 9500 BP,

la

céramique est attestée dans le massif de l'Aïr (cf. La Recherche

n°148 oct.1983 p.1248 : travaux de J.P. Roset et A W Fairhall). Dans la

grotte de Gamble (Elmenteira, à l'est du lac Victoria

Nyanza) une céramique a été trouvée dans le niveau inférieur daté de

8000 BP environ (JEG Sutton, 'Préhistoire de l'Afrique orientale' in Histoire générale de l'Afrique, Unesco, vol.1 chap.19, p.522, 1980)

et plus au sud, des 4e et 3e millénaires.

- Vers 9000 BP une

ville commençait à se développer dans la région de

Nabta

(à l'ouest d'Abou Simbel). Son histoire démontre que le désert au

sud-ouest de l'Egypte fut le berceau de la civilisation égyptienne (BIA,

n°5, Janvier/juin 1992 p. 63 publication de l'IFAO, le Caire).

Bien entendu il s'agit là

des dates les plus anciennes dans chaque domaine, mais elles prouvent

que contrairement à une idée qui reste répandue, les Africains (tous

foncés à l'époque, plus ou moins prognathes et le nez plus ou moins

large) n'étaient aucunement en retard sur l'Asie et l'Europe aux débuts

du Néolithique. Pour le passage à la production agricole, J.R. Harlan a

relevé des dates plus anciennes en Asie occidentale, en Grèce et dans la

péninsule Indienne : 11000 et 12000 BP. (History of Humanity,

UNESCO, vol.1, chap.37). Mais la Haute-Egypte donne des dates aussi

anciennes et même plus anciennes pour ce qu'on pourrait appeler une

'pré-agriculture' en raison, notamment, de la présence de faucilles en

pierre (F. WendorfÉ). En dehors de la Haute-Egypte et de certains sites

du Sahara central, la production agricole en Afrique débute plus tard :

8000-7000 BP au Soudan (A. Close, J.A.H. 1984 p.7), 5800 BP en

Afrique occidentale, à la lisière forêt/savane, notamment à Iwo-Eleru,

au Nigeria (Waï Andah B. 'l'Afrique de l'Ouest avant le 7e

siècle", in Histoire générale de l'Afrique, vol.2

chap.24, Unesco, 1980).

-

A Dufuna (Bassin nigérian du Tchad) une

pirogue monoxyle a été récemment découverte et datée d'environ 6000 ans

avant J.C. (P. Breunig, K. Neumann, W. Van Neer, 'New Research on the

Holocene Settlement and Environnement of the Chad Basin in Nigeria', in

African Archaeological Review, vol. 13, n°2, 1996, p. 111 et

sq.).

-

La domestication des bovins date

de 6000 BP à Arlit dans le massif de l'Aïr d'après H. Lhote (R. Vernet,

Vallées du Niger, Paris 1993, p.70) et vers le milieu du 3e

millénaire à Karkarichinkat (Mali), Ntereso et Kintampo (Ghana), ainsi

que sur les hauts plateaux de l'Afrique orientale (J.E.G. Sutton, Histoire générale de

l'Afrique, Unesco, vol.1 p.522).

-

Diverses autres régions affirment, dans

les 2 derniers millénaires avant J.C., leur développement économique :

dans le Nachikoufien (Zambie) la poterie apparaît vers 4000 BP.

En Centrafrique, l'archéologue P. Vidal estime à 3100 BP le moment où

apparaît 'une population sédentarisée et probablement agricole ' (1100

BC) ; (cf. P. Vidal 'Au-delà des mégalithes : archéologie Centrafricaine

et Histoire de l'Afrique centrale', in J.M.Essomba éd. L'Archéologie du Cameroun, Actes du colloque international de

Yaoundé, Paris, Karthala 1992, p.147-148) ; 3100 BP, c'est aussi la

date à laquelle, en Mauritanie, la proportion de millet perlé fait un

bond de 5 à 60% dans les graines de graminées locales (T. Shaw, Histoire générale de l'Afrique, Unesco, vol.1 p.663) ; c'est

encore à cette même date que de nombreux villages ont été repérés en

Mauritanie orientale.

-

C'est au cours du premier millénaire

avant J.C., c'est-à-dire entre 3000 et 2000 BP, que s'épanouit autour

des rives méridionales du lac Tchad, progressivement rétréci, ' une

économie mixte associant l'agriculture, l'élevage et la pêche " (D.

Lange et BW. Barkindo, Histoire générale de l'Afrique,

vol.3, chap. 15).

Il n'est pas inutile de

rappeler ici que la naissance de Rome en tant que hameau se situe vers

753 av. JC. Ce serait aussi à cette époque que les San d'Afrique du Sud

auraient commencé à pratiquer l'élevage.

8. L'Histoire

a) Histoire de l'Egypte

ancienne et de la Nubie

Toute une série de datations

récentes ruinent les théories échafaudées pour faire à tout prix venir

du Proche-Orient les éléments civilisateurs de l'ancienne Egypte. Ces

datations concernent les points suivants :

-

L'identification d'un site

d'observation astronomique en Haute-Egypte. Un site mégalithique

très ancien, antérieur à celui de Stonehenge, en Angleterre, environ

4800 ans avant J.-C., a également été mis au jour dans cette région. La

disposition des pierres levées est considérée comme la preuve de

l'existence d'une astronomie dès cette époque en Haute-Egypte

[14].

-

L'apparition de l'écriture

hiéroglyphique. Les récents résultats des fouilles menées par

l'égyptologue allemand Günter Dreyer

[15],

à Abydos, montrent que l'écriture égyptienne remonte au-delà de 3250 ans

avant J.-C., vers 3400 (G. Dreyer, 'Beginnings of Writing in Ancient

Egypt', presentation at New York)[16].

Il s'agit d'une confirmation de l'antériorité de l'écriture

hiéroglyphique par rapport aux autres systèmes d'écritures connus (Cf.

article de Théophile Obenga dans ce même numéro de ANKH).

Elle est née en Haute-Egypte

dans un contexte 'prédynastique' qui couvre d'ailleurs à la fois

l'Egypte et la Nubie, et qui s'affine rapidement entre 4600 ans et 3100

av. JC.. Les phases successives du 'Prédynastique' ont été datées[17].

-

La période d'émergence du delta du Nil

et l'antériorité de la Haute-Egypte par rapport à la Basse-Egypte.

En effet dans le chapitre 5, "Légendes, histoires, niveaux de la mer",

de son livre L'Homme et le Climat

[18]

Jacques Labeyrie, ancien directeur du Centre des faibles radioactivités

du CEA-CNRS, à Gif-sur-Yvette, écrit :

"Bien que ces documents

écrits soient peu nombreux au début, limités à quelques empreintes de

sceaux royaux, ils nous éclairent cependant sur les premiers temps de

l'histoire de l'Egypte, un peu avant que ne débute la première dynastie.

C'était alors l'époque nagadienne. Des rois se succédaient depuis

longtemps déjà dans l'Egypte du Sud, que l'on appelle aussi haute

Egypte, c'est-à-dire tout au long de la vallée du Nil située plus au sud

que la position actuelle du Caire. D'autres rois existaient aussi dans

l'Egypte du Nord, c'est-à-dire la région constituée par le delta du Nil,

mais ces rois du delta ne s'étaient pas installés depuis longtemps, tout

au plus depuis deux ou trois siècles : nous savons maintenant que c'est

parce qu'auparavant le delta était encore immergé (É) Le lien entre

l'abaissement du niveau de la mer et le développement de la civilisation

égyptienne est clair : il existe, en effet, comme nous allons le voir

maintenant, une très bonne concordance entre les dates "Carbone 14"

égyptiennes et celles de la sortie du Delta de la mer vers - 4700 (É) On

data ainsi une quantité de restes attribuables à l'activité humaine,

dans le Delta, la vallée du Nil et aussi dans les régions qui entourent

cette vallée. Cela a permis de savoir qu'à tel moment du passé l'homme

occupait - ou n'occupait pas - ces lieux. Et de cette manière l'on a

fait une constatation très curieuse. Dans toute l'étendue du royaume du

Sud, c'est-à-dire dans la haute vallée du Nil à partir du sud du Caire,

ainsi que dans ses prolongements dans le Soudan actuel, on trouve des

artefacts humains jusque bien au-delà de - 20000 (É) On trouve aussi de

nombreux vestiges très anciens dans ce qui est aujourd'hui la Palestine

et la Jordanie, ainsi que sur le territoire de la Libye. Bref, toute

cette région du Proche-Orient s'est révélée, grâce au Carbone 14, très

anciennement peuplée, dès le paléolithique supérieur. Toute la région,

sauf le delta du Nil. Pour celui-ci, les dates Carbone 14 ne commencent

en effet que vers - 4200, soit 3000 av. J.C. Mais à partir de ce moment,

très vite, elles deviennent très nombreuses. Tout se passe en fait comme

si l'implantation humaine n'avait eu lieu dans le Delta qu'à partir de

cette date, alors que partout ailleurs, comme on vient de le dire, elle

existait depuis longtemps."

Ces résultats montrent

que le mouvement de la civilisation égyptienne du Sud vers le delta du

Nil est corrélé à l'abaissement du niveau de la mer et recoupent

parfaitement la tradition rapportée par les Anciens

[19].

Si les textes

hiéroglyphiques qui ont subsisté ont permis de reconstituer la

chronologie des dynasties qui se sont succédé sur le trône de l'Egypte

ancienne, les datations ont aidé à en vérifier l'exactitude.

Réciproquement les méthodes de datation physico-chimiques ont pu tester

leur validité en confrontant leurs résultats aux dates anciennes déjà

historiquement situées dans le temps avec certitude. Lorsqu'il y a un

décalage, le problème est soulevé et étudié de part et d'autre.

L'antériorité de la

royauté en Basse-Nubie ainsi que son lien et rôle capital dans la

genèse de la civilisation égyptienne. C'est grâce aux datations qu'on a

pu se rendre compte que l'origine de la civilisation égyptienne se situe

en Basse-Nubie :

- d'une part, en

étudiant les figures gravées sur l'encensoir découvert à Qustul, dans

une tombe du cimetière L appartenant à la population dite du groupe A de

Nubie, lui-même daté de la seconde moitié du 4e millénaire,

vers 3200 BC ; le chercheur américain Bruce Williams y reconnut la

longue couronne blanche de la Haute-Egypte, le dieu faucon Horus, la

façade d'un palais rappelant celle du domaine funéraire de Djoser

[20],

- d'autre part, en

déterminant l'âge de la ville préhistorique découverte dans la région de

Nabta. Certes les Egyptiens anciens eux-mêmes disaient qu'ils étaient

originaires du sud. Mais aujourd'hui, nous en avons la preuve matérielle

et certaine [21].

De même, les civilisations anciennes de la Nubie :

- 'Groupe A' de -3500 à

-2700,

- 'Groupe C' de -2240 à

-2100,- Kerma : de -1730 à -1580,

- Napata : de -900 à -600,

- Méroé : de -500 à 400

après Jésus-Christ

ont-elles pu être

reconnues à partir de l'archéologie et des datations, en liaison avec

les documents égyptiens. Il est à noter que les datations par le

radiocarbone d'échantillons archéologiques tendent à vieillir certaines

phases de la civilisation égyptienne. Tel est par exemple le cas de

l'Ancien Empire égyptien qui débute avec la IIIème dynastie

marquée en particulier par le règne du pharaon Djoser et le

savant divinisé Imhotep, et qu'il faudrait repousser de 300 à 400

ans dans le passé [22]

et donc placer vers 3000 avant J. C.

L'ensemble de ces

nouveaux éléments, qui d'une manière générale montrent que les faits de

civilisation relatifs à la Nubie et à l'Egypte ancienne doivent être

reculés dans le temps, invitent à réviser en profondeur la chronologie

et l'image habituellement proposée de la genèse des civilisations

nilotiques ainsi qu' à évacuer toute synchronisation arbitraire entre la

chronologie du Bassin du Nil et celle de la Mésopotamie

[23].

Ce sont autant de confirmations de la pertinence scientifique des

travaux de Cheikh Anta Diop et de ses continuateurs.

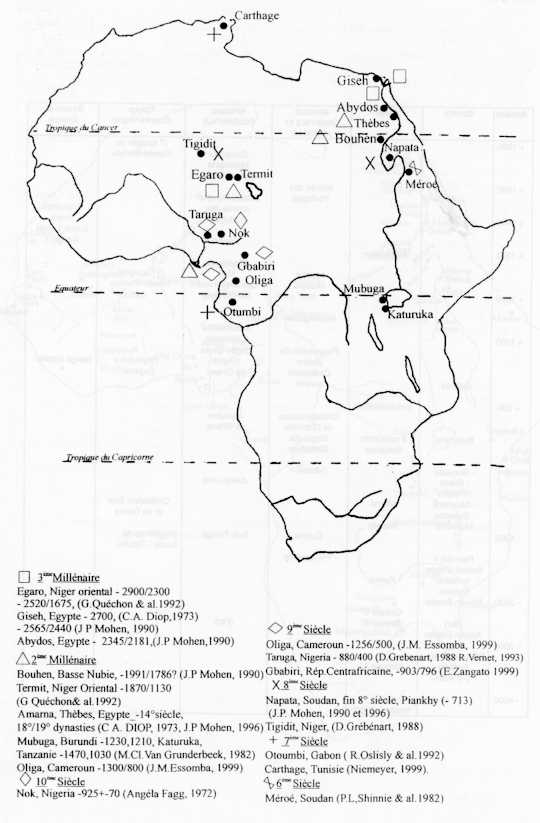

b) La métallurgie du Fer

[24]

La métallurgie du fer

de gisement est aussi, rappelons-le, beaucoup plus ancienne en Afrique

que ne l'admettait l'opinion générale. Si l'on combine le tableau établi

par J.P.Mohen ('Métallurgie préhistorique', Paris 1990, reprise

dans History of Humanity, vol 2, UNESCO, 1996, p.19) avec

les plus anciennes dates obtenues récemment par G. Quéchon et al.

au massif de Termit (entre le lac Tchad et le Massif de l'Aïr)

[25]

nous obtenons le tableau suivant :

|

Site |

Définition |

Date B.C. |

Nickel |

Conclusion |

|

Niger

oriental :

Egaro

(ouest de Termit) |

Objets divers |

2520-1675

2900-2300 |

No

No |

Reduced

Reduced |

|

Égypte :

Gisa

Abydos |

Rust, Valley of the

Temple M

Rusted tool,

pyramide of Cheops

Lump of rust_ |

2565-2440

2565-2440 ?

2345-2181 |

No

No

No |

Reduced

Reduced

Reduced |

|

Égypte : Buhen (Nubie) |

Lance-head |

1991-1786 ? |

No |

Reduced |

|

Niger

oriental :

Termit

Tchire

Oumma146

Gara Tchia

BO 48 b |

Objets divers |

1870-1130

1810-1375 |

No

No |

Reduced

Reduced |

Vestiges les plus anciens

de fer de minerai en Afrique

|

MesopotamiaTell

AsmarTell

Chagar Bazar

Alaça |

Blade

of dagger with Cu handle

Fragment No. 5, tomb G.67

Dagger

blade. Tomb K |

2450-2340

2400-2100 |

No

No

No |

Reduced

Reduced

Reduced |

|

Cyprus : Lapithos |

Rough bead, tomb 313 |

1800-1750 |

No |

Reduced |

Comparaison avec la

Mésopotamie et l'Ile de Chypre

J.P Mohen signale également

un instrument en fer (ne comportant pas de pourcentage de nickel)

découvert dans une tombe datée de 5000 BC à Samarra en Iraq, au sujet

duquel on s'interroge. Par ailleurs, la lame du poignard de Tell

Asmar avait disparu par oxydation ; ce qui fut analysé ce sont

quelques parcelles adhérentes au manche, c'est-à-dire des parcelles

d'oxyde provenant de la décomposition de la lame. Dans ce cas, la

constatation de l'absence de nickel n'est guère probante. Notons que les

dates obtenues à Egaro permettent de considérer comme possible l'origine

ouest-africaine des quelques échantillons de fer de minerai trouvés en

Egypte et datant de l'Ancien Empire (2565-2181), d'autant qu'en

Mésopotamie, les dates sont comprises entre 2450 et 2100, sauf à

confirmer celle de Samarra.

Nous ne reprenons pas ici

les dates obtenues à Ndalane au Sénégal car il s'avère

que la fouille n'a pas été réalisée selon les règles et qu'en

conséquence, le charbon dément daté à Dakar (Sénégal) et à Gif/Yvette

(France), pourrait ne pas être du même âge que l'outil en fer découvert

dans le fond du tumulus. De nouvelles fouilles seraient donc nécessaires

avant de confirmer ou infirmer la date ancienne précédemment retenue. En

revanche, de nouvelles dates significatives ont été obtenues en 1998/99

: au Cameroun pour le site d'Oliga (zone nord de

Yaoundé) une série de dates s'échelonnant de 1300 avant J.C. à 567 ap.

J.C. (cf. Paléo-anthropologie en Afrique Centrale,

Michèle Delneuf et al., l'Harmattan, 1999, chap. XIV, 'L'archéologie

de l'âge du fer au Cameroun méridional' par Joseph-Marie

Essomba). En Centrafrique, dans la région mégalithique de Bouar

au site de Gbabiri (site 77), les dates corrigées tombent vers

800 BC (cf E. Zangato, 1999, BAR, Cambridge, série monograph. African Archaeology n°45 - cf. aussi

Journal des Africanistes

n° 65-95,2). Ainsi l'ancienneté et l'endogénéité de la paléo-sidérurgie

africaine sont-elles maintenant indiscutables et indiscutées. La carte

schématique ci-après résume la répartition des sites du fer antérieurs

au 6e siècle avant J.C. Dans la moyenne vallée du fleuve

Sénégal, le site de Sincu Bara a été découvert en 1972

par A. Ravisé. Il a été occupé sur une période allant du 5ème

siècle au 12ème siècle après J.C.

[26].

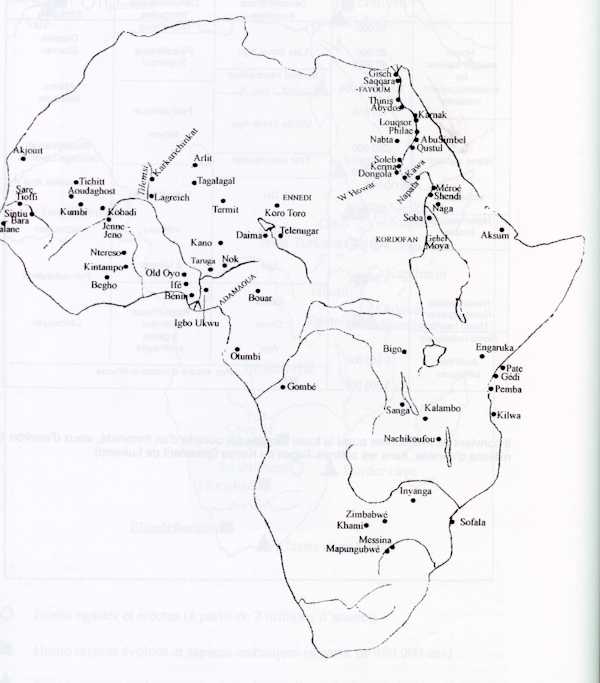

c) Agglomérations et

vie économique en Afrique subsaharienne [27]

L'archéologie et les

datations apportent des éléments nouveaux sur l'habitat et l'économie de

l'Afrique subsaharienne dans les temps anciens. Les deux exemples les

plus frappants pour l'Afrique occidentale sont :

1. La

civilisation de Nok-Taruga

[28]

(Nigéria, au nord de la Basse-Bénoué), caractérisée principalement par

ses figurines en terre cuite et la présence du fer, et dont les dates

C14 s'échelonnent de -3 500 à + 200.En fait, faute de fouilles assez

nombreuses et systématiques, il n'existe que peu de dates pour la région

de Nok. Les deux dates les plus anciennes, 3500 BC et 2000 BC ont été

décrétées inacceptables depuis quarante ans. L'ancienneté du fer au

massif de Termit, qui pourrait dépasser 2500 BC, oblige

à reconsidérer cette question. Actuellement, les dates généralement

admises pour la civilisation de Nok ne

remontent pas au-delà du 9e ou 10e siècle BC. On

ne saurait trop insister sur la priorité qu'il faudrait accorder à la

région de Nok comme lieu de fouilles approfondies d'autant que dans la

région de Termit les datations ont révélé que les

objets en fer ont été trouvés dans des couches plus anciennes que celles

qui contiennent les vestiges de fourneaux (Do Dimmi), sauf erreur de ma

part.

2. La cité de

Jenné-Jeno [29]

(près de l'actuelle Djenné au Mali), qui date du 3e siècle

BC, comme les premières agglomérations urbaines de l'Ethiopie. C'est

grâce aux travaux remarquables de S. et R. Mc Intosh (1980)

[30]

que l'existence de Djenné-Djeno a été révélée. Personne auparavant

n'imaginait qu'une cité ait pu naître en Afrique occidentale avant le 3e

siècle AD, sinon plus tard encore.

En ce qui concerne

Jenné-Jeno, les datations effectuées pour le Mali et l'Ethiopie

ont donc révélé que la cité malienne a la même ancienneté que les

premières villes éthiopiennes. S. et R. Mac Intosh ont pu en outre

établir que la région de Djénné (Jenné)

est en pleine expansion depuis la fin du premier millénaire A.D. et que

cette expansion n'est pas due au commerce transsaharien mais

bien au développement interne d'un réseau commercial de

plus en plus complexe ce qui est confirmé par des fouilles

menées à l'ouest du lac Debo. La naissance de l'empire de Ghana a été

aussi reculée de plusieurs siècles. On la localise maintenant vers le 3e

siècle A.D. (après J.C.).

Grâce aux datations, G.

Connah a pu démontrer que les objets d'art, notamment en cuivre, des

Royaumes anciens Yoruba (Ilé-Ifé, Oyo) et Bénin sont

antérieurs à l'arrivée des navigateurs européens. Certains datent du 13e

siècle, mais leur origine est très antérieure. Le site Igbo-Ukwu à l'est

du fleuve est daté du 9e siècle après J.C. d'après G. Connah.

Il a livré plus de 150 000 perles de pierre et de verre et des centaines

d'objets artistiques en cuivre et en bronze. D'autres vestiges ont été

datés du 15e siècle par la méthode de la

thermoluminescence (G. Connah, 1987, African

Civilizations, Precolonial cities and States in Tropical Africa,

Cambridge, University Press, p.136). à Ifé, G. Connah signale que la

principale période où des pavements ont été élaborés, va du 12e

au 15e siècle (dates C14 et par la thermoluminescence),

d'après T. Shaw (1980, p.376).

En Afrique orientale,

les nécropoles de Sanga et de Katoko,

dans la haute vallée du Congo, (Graben de l'Upemba), ont été datées du 8e

siècle AD environ (F. Van Noten, Histoire générale de

l'Afrique, Unesco, vol.2 p.691). L'auteur remarque en

particulier l'abondance et la qualité des objets en fer et en cuivre. A

Bigo, en Ouganda, des ouvrages de terre 'immenses'

(talus et fossés) ont été datés des 15e /16e

siècles AD, par le radiocarbone. Les 6800 ruines d'Engarouka

qui ont fait couler beaucoup d'encre, sont datées de 330 (±90) AD à 1460

(±90) AD. Elles se trouvent à la frontière Kenya/Tanzanie,

entre la côte et le lac Victoria Nyanza.

Au sujet de 'Great

Zimbabwe’ dont les constructions cyclopéennes ont tant étonné

les premiers immigrants ou voyageurs européens, on reste finalement peu

renseigné. 'Le niveau de 'l'acropole' correspondant au début de l'âge

du fer, a été daté d'avant le 4e siècle AD " écrit B.

Fagon (Université de Californie, Santa Barbara) dans le vol.4 de l'Histoire générale de l'Afrique, (Unesco, p.583 et sq). Diverses

publications sur la question ne sont pas plus précises (P. Garlake,

1973, G. Connah, 1987).

L'apogée du

Mwene

Mutapa se situe au 13e siècle, et sa chute, au 15e.

Plus au sud, Mapungubwé aurait été le centre le plus

important au 12e siècle, selon Huffman (1978 et 1982), cité

par G. Connah.

9. Discussion et

conclusion

Depuis une quarantaine

d'années que les datations physico-chimiques se multiplient, la vision

que l'on pouvait avoir de la préhistoire a été progressivement, mais

complètement renversée. Il s'est avéré qu'à tous les stades de

l'hominisation, y compris celui de l'Homme moderne, l'Afrique

orientale est restée le lieu où les mutations majeures se sont d'abord

produites, tant dans l'anatomie du squelette que dans l'évolution des

industries lithiques, mais toujours de façon décalée dans le temps.

Les périodes arides, donc de

difficultés de survie et de rassemblement à proximité de points d'eau,

ont toujours été un facteur de progrès. Le rôle des datations dans la

connaissance de ces processus a été fondamental. Mais en ce qui concerne

le phylum humain, la génétique a apporté, de son côté, des

éléments essentiels. Si le consensus a été acquis assez facilement au

stade des Homo erectus, il n'en fut pas de même au stade de

l'Homme moderne (Homo sapiens sapiens).

C'est tout récemment

seulement qu'ont été abandonnées les théories soutenues à l'encontre de

celle dite de 'l'arche de Noé' selon laquelle seuls les Hommes

modernes d'Afrique ont échappé à l'extinction et ont remplacé

complètement les derniers descendants des Homo erectus évolués

et/ou des Homo sapiens archaïques et/ou des Néandertaliens

qui s'étaient perpétués en Asie et en Europe, plus ou moins longtemps.

Les travaux de l'équipe de

généticiens chinois et texans qui ont démontré que les Hommes modernes

extrême-orientaux étaient, eux aussi, des Africains (Proceedings of

the National Academy of Sciences, Etats-Unis, vol.95, septembre

1998) rendent caduques :

1) la théorie dite

du candélabre selon laquelle chaque continent aurait eu sa lignée

propre à partir d'Homo erectus (polygénisme).

2) la théorie dite

réticulaire selon laquelle (les Néandertaliens d'Europe mis à

part) des échanges constants de gènes entre Asie et Afrique auraient

unifié le patrimoine génétique des premiers hommes modernes par de très

fréquentes migrations réciproques. C'est transformer en phénomène

prépondérant un fait qui n'a pu être que marginal et localisé durant la

préhistoire.

Certains spécialistes (comme

M. Wolpof aux USA, Wu Xhingsi en Chine, R. Thorpe en Australie, ...)

tendent à revenir maintenant à la théorie polygéniste en raison de la

constance des formes 'asiatiques' de la tête osseuse à différents stades

de l'hominisation en Chine, et, aussi, en raison de la permanence des

types locaux d'industire lithique vers -60000.Mais, jusqu'à présent, les

lacunes chronologiques et morphologiques ne sont pas comblées, et le Dr.

J.N. Biraben, par exemple, indique à juste titre, qu'une ' évolution

sur place en plusieurs régions éloignées pour donner les différents

types humains actuels [variantes d'un même Homo sapiens sapiens]

... supposerait des convergences si nombreuses, que ce serait un cas

unique dans l’histoire des êtres vivants ". (J.N. Biraben et M.L.

Marcillo, 1977, 'Les étapes du peuplement des continents', in Actes

du Congrès International de Mexico sur la population).

Cette position monogéniste a

été, depuis, entièrement confirmée par la génétique

(cf.

J. Chaline,

Un million de

générations, Editions du Seuil, 2000, chapitre 15). Les

faits relevés à son encontre peuvent facilement s'expliquer par une ou

plusieurs migrations à des stades successifs d'évolution de

ressortissants africains dotés d'une morphologie 'asiatique'[31],

localisés dans une région d'Afrique orientale géographiquement favorable

à un déplacement vers l'Asie du Sud. L'unique site moustérien

(sans homme fossile associé) daté de 60000 ans, situé au Nord-Ouest de

la Chine, laisse simplement supposer qu'un nouvel arrivant, Homo

sapiens archaïque récent ou Néandertalien

d'Uzbékistan, n'a pas dépassé cette région dans sa marche vers l'Est,

tandis que des Homo erectus évolués, et/ou des Homo sapiens

archaïques plus anciens, perduraient encore à cette date dans

l'ensemble de la Chine, -

l'Homo sapiens sapiens lui-même n'y arrivant que vers 20000 BC.

L'idée selon laquelle les

Hommes modernes européens auraient pu être issus des

Néandertaliens est réfutée et abandonnée depuis plusieurs années.

Tout au plus certains spécialistes évoquent la possibilité de quelques

hybridations entre Néandertaliens et Hommes modernes. De

même pour les hommes modernes africains qui auraient pu rencontrer en

Asie des descendants tardifs d'Homo sapiens archaïques ou d'Homo

erectus évolués. Cela supposerait une interfécondité qui n'est pas

démontrée.

Il est clair aujourd'hui que

les Néandertaliens ont constitué une lignée latérale, marginale,

en cul-de-sac. La lignée africaine, continue, constitue le tronc. Aussi

est-il étonnant qu'on puisse voir présenter dans la littérature de

vulgarisation la section chronologique située entre l'Homo sapiens

archaïque et l'Homme moderne de Cro-Magnon sous le

titre 'Les Néandertaliens et leurs contemporains'. C'est d'autant plus

choquant que les premiers hommes anatomiquement modernes typiques

d'Afrique orientale sont nés plus de vingt mille ans avant les Néandertaliens typiques. De même, le fossile capital

Omo 1

peut être présenté avec les Homo sapiens archaïques en signalant

discrètement qu'il est anatomiquement moderne. Dans les deux cas, les

branches latérales sont mises en évidence tandis que le tronc est

escamoté.

Par ailleurs, si le

Paléolithique inférieur africain est décrit logiquement, en commençant

par l'Afrique orientale, il n'en est pas de même à partir du

Paléolithique moyen. L'habitude est conservée de commencer par l'Afrique

du Nord alors que le Maghreb apparaît comme une zone terminus où les

hommes arrivent de temps en temps - soit après avoir traversé le Sahara

(seulement si la phase pluviale a été assez longue et assez accentuée) -

soit en longeant la côte

depuis la Basse-Egypte. Les gisements y sont très sporadiques par

rapport à l'Afrique orientale et plus récents à niveau égal d'industrie

ou de stade d'hominisation. Quand l'isthme hispano-marocain a été

utilisé lors de la régression rissienne, c'est dans le sens sud-nord,